人为什么会过敏?

过敏常常被视为一种“文明病”,这一方面是因为现代社会的儿童成长环境常常过分“干净”,使许多人的免疫系统见不到“世面”,过敏反应的确有升高的趋势;但更重要的是,传统医学不能理解什么是过敏,也就不能发现大多数的过敏,人们把这些来无影去无踪的小毛病归进水土不服、时气不佳、肾水过多、肝火虚旺……种种海纳百川的模糊概念中去,如果误打误撞吃了抑制免疫的草药,还真能见效。

但我们如今有了现代医学,就能在细胞和分子层面明确过敏反应的免疫机制,检测出每个人的“命中克星”。所以无论这些禁忌多么恼人,都不是没病找病,而是医治未病。 你是怎么过敏的 | 混乱博物馆https://www.zhihu.com/video/1201972108173352960

你是怎么过敏的 | 混乱博物馆https://www.zhihu.com/video/1201972108173352960

-文字稿-

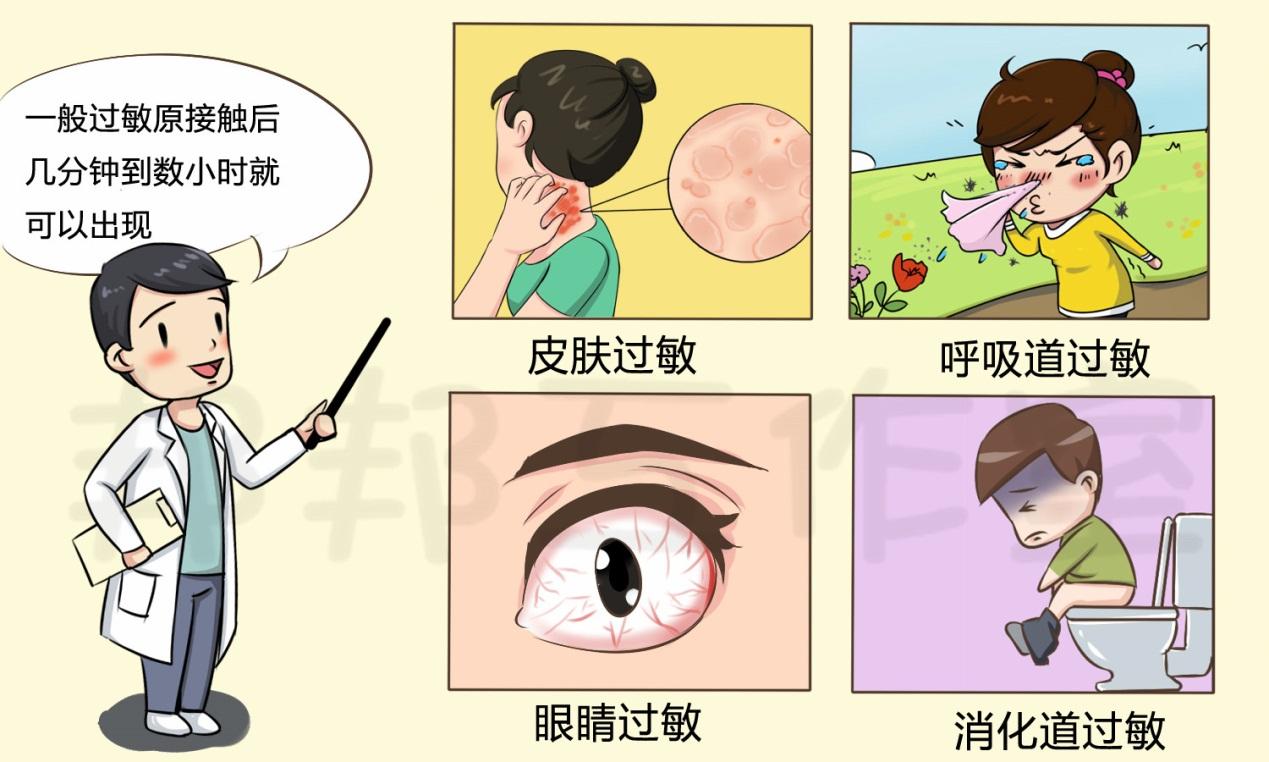

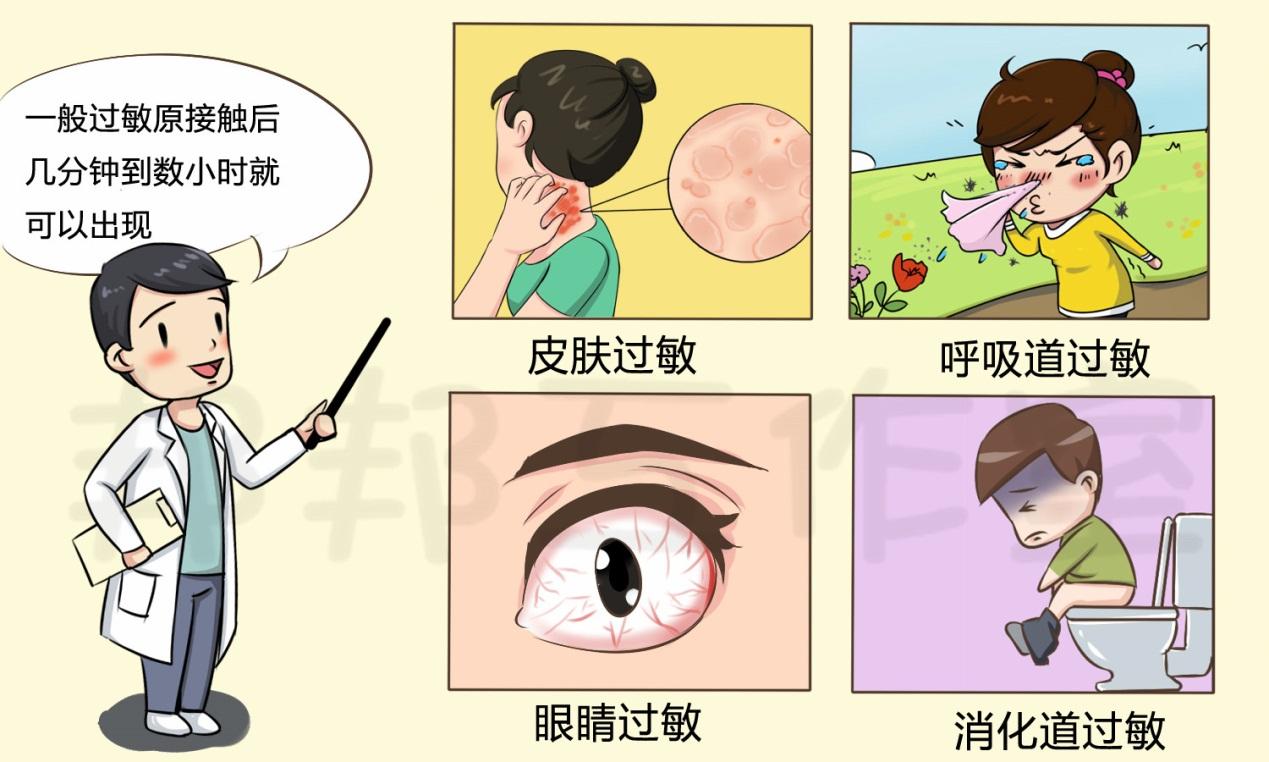

季节性或者突发性的气喘、流涕、鼻塞、流泪、面部充血、中耳积水、皮肤瘙痒、湿疹或者荨麻疹、腹痛胀气、上吐下泻、身体肥胖——严重地甚至爆发舌头或咽喉肿胀、呼吸困难、眩晕低血压,直至休克。

过敏,总是能轻易地毁掉一个人的正常生活,乃至要了一个人的命。

我们都在中学或多或少地了解过有关过敏的知识,这是一个免疫反应的翻版:

世界上有数不清的病原试图入侵人体,但人类拥有动物界最强大的后天免疫系统:人的每升血液中有40亿(4×109)到110亿(1.1×1010)个不同种类的白细胞——与过敏有关的,主要包括B淋巴细胞、T淋巴细胞和巨噬细胞,同时,还有一种镶嵌在组织内的肥大细胞,也很重要。

B淋巴细胞在红骨髓中成熟,每个细胞表面都预先积累了一种抗体,然后迁移到全身的免疫器官中去驻扎下来。抗原进入人体后,会与这些B细胞上的抗体随机接触,一旦与哪个B细胞吻合,就会被这个B细胞吞下去分解掉,然后在细胞表面形成一个“主要组织相容性复合体”作为“增殖申请”——辅助T细胞一旦确认了这份“增殖申请”,就会释放“细胞因子”作为“增殖许可”,拿到这份增殖许可的B细胞就会迅速增殖分化,产生大量的记忆B细胞和效应B细胞。

记忆B细胞会休眠下来,提防未来的抗原入侵;而效应B细胞将会迅速合成数百万分子的抗体,释放出来,与抗原粘在一起,抗原因此失去活性并凝聚成团,被其它种类的白细胞吞噬清除掉。

在这个过程中,B细胞制造的抗体是一类了不得的糖蛋白:它长成一个“Y”形,包括内侧的一对重链和分叉外侧的一对轻链,两个部分。

头部是一段微小的可变区,20多种氨基酸以不同的方式排列组合能产生数百万种变化,最终形成数十万亿种的抗体,完全足够一把钥匙开一把锁,有针对性地拦截任何一种可能的抗原。

如此种类繁多抗体固然防御了病原的入侵,但也会尾大不掉,给机体带来一些意外的烦恼——比如花粉和尘螨,虽然不会导致疾病,B淋巴细胞也会制造针对它们的抗体——而且制造了最麻烦的免疫球蛋白E。

免疫球蛋白E是人体的五类抗体之一,原本用于对抗寄生虫感染。它们一旦释放出来,就首先结合在粘膜与结缔组织中的肥大细胞上,当这些抗体再捕获了抗原,就会令肥大细胞释放出大量的组织胺、肝素和白三烯,使毛细血管舒张、通透性增加、平滑肌收缩,还会释放大量的细胞因子将更多的白细胞吸引过来。

这就糟糕了:就以上呼吸道吸入花粉为例,这些小题大做的肥大细胞会使黏膜迅速充血,阻碍呼吸;同时带来持续的粘膜瘙痒,令人喷嚏流涕;咽鼓管如果因此阻塞,中耳就会因此积水;如果花粉进入下呼吸道,还会使支气管过度收缩,诱发持续的气喘甚至哮喘——这一系列症状就是花粉过敏了。

所以作为对策,最直接的当然是戴口罩,避免接触过敏原,或者使用局部的抗组织胺药物,抵消肥大细胞带来的影响——但也可以采取脱敏疗法,让患者周期性地接触精确控制剂量的过敏原,使机体再次接触过敏原时,迅速制造大量的免疫球蛋白g——免疫球蛋白g与免疫球蛋白E不同,它们直接与抗原结合,使抗原迅速清除,也就轮不到肥大细胞一惊一乍了。

所以说,从小就与大自然充分接触,让免疫系统尽早识别无害的抗原,能有效减少成年后的过敏问题,而那些从小呵护备至的“干净”孩子,长大后就格外饱受过敏折磨。

但是过敏也有不同的类型——比如受基因和环境影响,有些人不能充分消化某些食物中的蛋白质,这些蛋白质中的多肽片段进入血液,就可能刺激免疫系统做出过激的反应,把细胞毒性T细胞和巨噬细胞调动起来,释放大量的细胞因子,在几天之后引发全身性的炎症反应,包括腹痛、腹泻、哮喘、神经炎、荨麻疹、关节及肌肉疼痛、全身水肿等等症状。

这种延迟性过敏反应由于因果关系模糊,要确定过敏原就更加困难——所以综合性医院的变态科很是值得一去,那里能给45%的人筛出至少一种过敏原,我们那些莫名其妙头疼脑热小难受,从此也就明确了原因。

想了解更多你不知道的知识,请在微信公众号搜索「混乱博物馆」,关注我们。

当人们出现呼吸道过敏、皮肤过敏等症状,究其原因是空气中过敏原增多的缘故。

比如呼吸道过敏,就是由于众多附着在物体表面的过敏原对我们的呼吸系统造成了侵袭,从而引起强烈的过敏反应。

过敏这件事我们可能都遇到过,比如春天外出踏青赏花郊游,有些人带回来一身的疹子,或满脸泛红干燥脱屑;还有人喷嚏不断且泪流满面,这些就是我们身边的过敏。我们熟悉过敏现象,但可能却不知道过敏是怎么发生的。

过敏本质上是机体免疫系统对不属于机体或者它不认识的东西作出的一种强烈反应。这些被机体免疫系统判断为异类的东西就是过敏原。过敏原一般是外源性的东西,比如春天里的花粉、家里的屋尘螨、食物中的一些过敏物质、化妆品里面的某些成分等。也有少部分是机体本身的东西,但结构发生了变化,变得让机体免疫系统不认识了,所以也被判定为异类引发过敏,这种情况一般见于慢性荨麻疹中。

我们常说的过敏主要包括I型和IV型超敏反应。I型超敏反应是快速出现的过敏反应,一般接触过敏原后几分钟到数小时就可以出现,皮肤表现为荨麻疹,呼吸道表现为打喷嚏、大量流鼻涕、呼吸急促不畅,眼睛表现为结膜潮红、大量流眼泪,消化道表现为腹痛、腹泻等。IV型超敏反应是迟发型过敏反应,一般在接触过敏原24-72小时之后才会逐渐出现症状,主要表现为皮肤上出现湿疹皮炎。

因为过敏包括I型和IV型超敏反应两种不同的表现,它们发生的机制也是不太一样的。但是不管是I型还是IV型,发生的背景都是在一定的遗传基础上的。目前研究认为大部分容易反复过敏的人,都是有遗传性的过敏体质或者存在先天的皮肤屏障功能异常,专业上也称之为「特应性体质」。

图源:邦邦工作室

图源:邦邦工作室

先说说I型超敏反应。当机体首次接触到过敏原的时候,机体并不会马上出现过敏反应,而是先被致敏。这个致敏的过程就是某种过敏原进入到机体后,先诱导B细胞产生特异性的IgE,这个是B细胞专属为这种过敏原生产的标记,然后IgE就会和肥大细胞及嗜碱性粒细胞表面的受体结合起来,这样机体就被这种过敏原致敏了,简单理解就是这种过敏原在机体的细胞上做好了标记。当机体再次碰到这种过敏原的时候,过敏原就可以直接和之前做好的标记IgE结合,使得肥大细胞和嗜碱性粒细胞被激活,释放大量的组胺和炎症介质,后者导致血管扩张充血,血管里面的血浆渗漏到组织里面去,刺激神经。

接下来说说IV型超敏反应。和I型过敏超敏反应一样,IV超敏反应也有一个致敏的过程,当某种过敏原首次进入到机体之后,被机体的抗原提呈细胞摄取并加工,然后被放在细胞膜表面上静静的等待有缘人来认领,而那个有缘人就是具有特异性抗原受体的T细胞,当加工后的过敏原和特异的T细胞相认结合后,T细胞就被致敏了。如果机体再次接触到这种过敏原之后,致敏的T细胞就会被激活,释放大量的细胞因子,而这些细胞因子导致炎症反应和组织损伤,最直观的表现就是皮炎湿疹的出现。

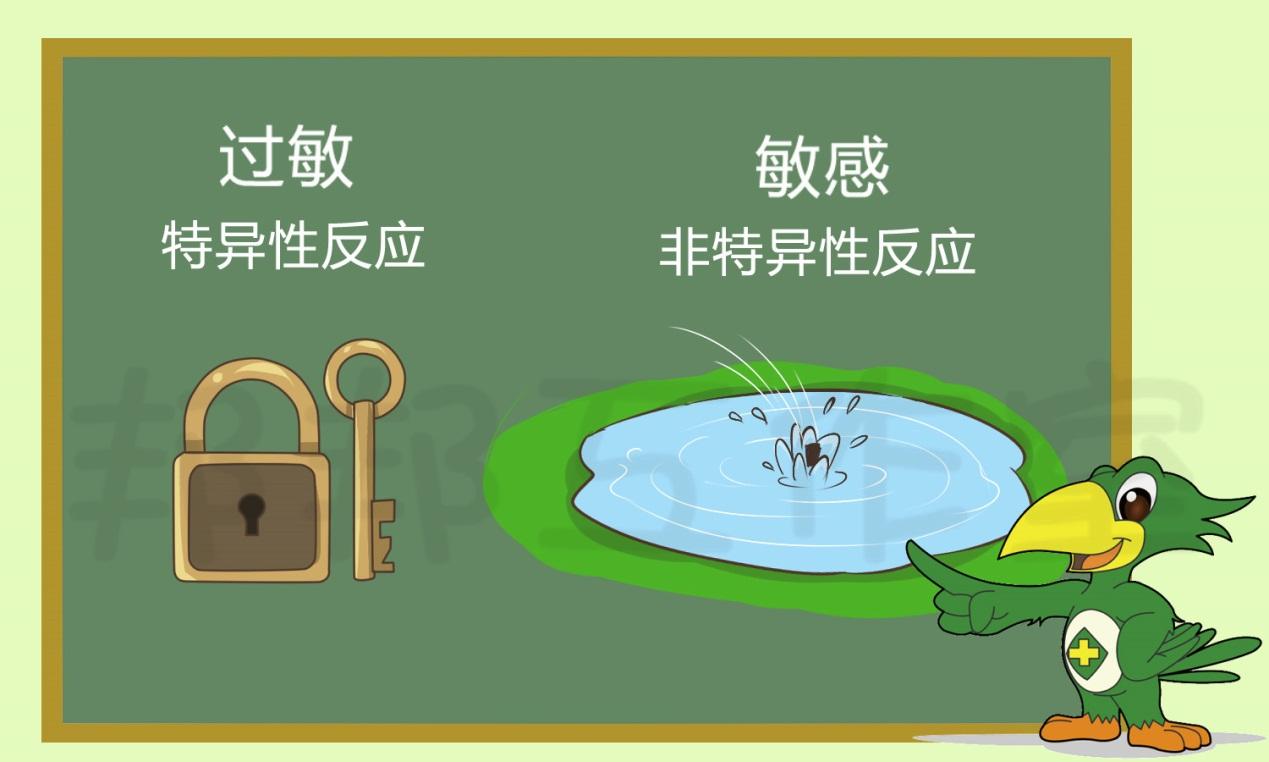

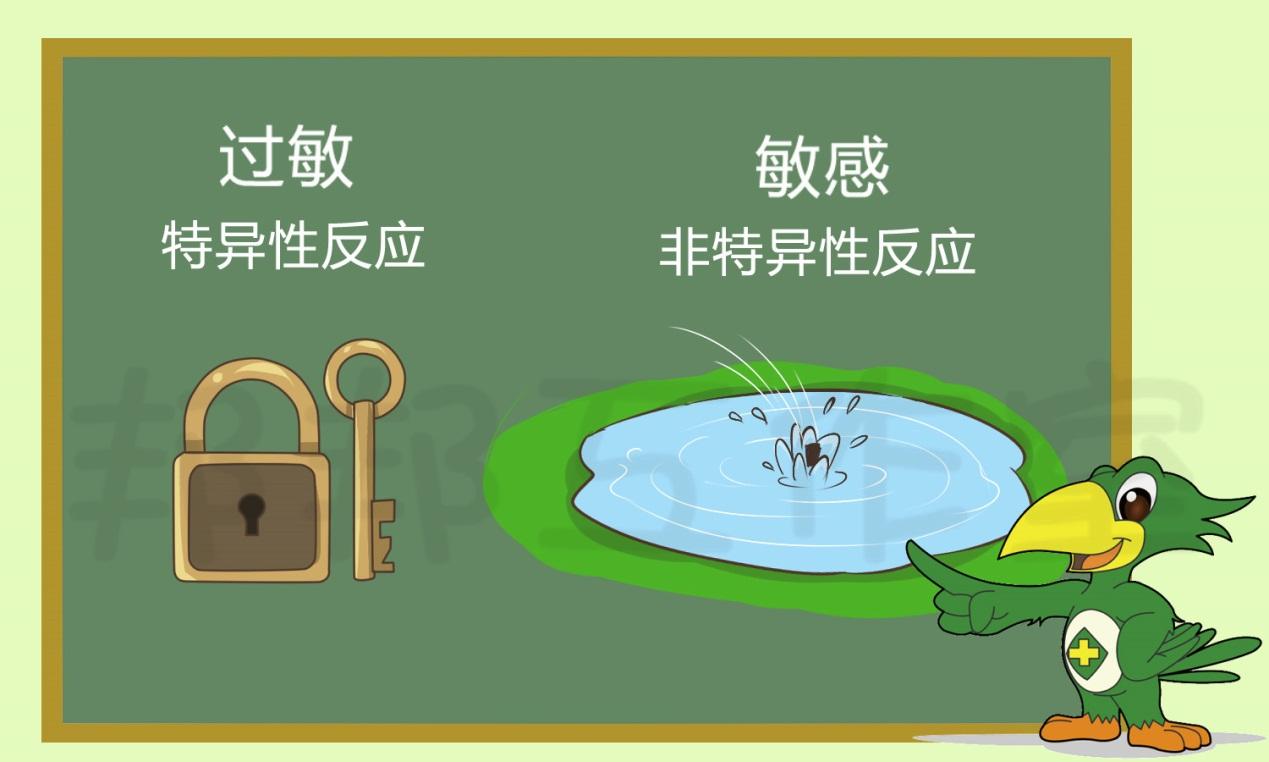

前面我们已经详细讲解了什么是过敏和过敏发生的机制。但是在日常生活中的很多人不能区分皮肤过敏和皮肤敏感,其实他们不是一回事。由于不少人把很多并非过敏的情况认为是过敏,导致盲目恐慌和治疗上的偏差,所以有必要进行鉴别一下。理解了前面讲的过敏发生的机制就会知道,过敏是机体免疫系统针对某些特殊的过敏原才会产生的特异性反应,这里面有两个特点,一个是机体免疫系统参与了,另外一个是有特异性,这个特异性是锁和钥匙的关系,其他的物质接触,如果不是机体认为的过敏原,或者机体没有被致敏的话,是不会出现过敏的。但是皮肤敏感不一样,敏感的产生基础是皮肤屏障的破坏,或者皮肤因为受到外伤或者炎症等原因的刺激,耐受性变差,对外界的各种非特异性的刺激,比如冷热、揉搓、酸碱等等都会产生反应。这就不是锁和钥匙这样的专一关系了,皮肤敏感状态就像一片平静的湖面,随便扔个石头或者风吹草动,都会泛起涟漪。除了皮肤,敏感和过敏的区别同样存在于呼吸道、消化道等器官,对应的就是不同的疾病,治疗的原则和理念是不同的。

图源:邦邦工作室

图源:邦邦工作室

过敏除了区别于敏感,还要区别于食物不耐受现象。很多人直接把食物不耐受等同于食物过敏,其实两者是有本质区别的,食物不耐受通常是逐渐出现的,仅在食用量比较大的时候出现,而且症状并不会太重,一种表现为腹泻和呕吐。但食物过敏和你吃的量多少没有关系,少量食入都会过敏,而且消化道症状主要以恶心和胃痛为主,一般同时还会伴有皮疹和其他全身的不适症状,有时候还会严重到危及生命。能够很好的区分这两点,不要将食物不耐受盲目当成食物过敏,避免进行过度的过敏原检测和盲目忌口。另外目前有些医院做的食物不耐受试验查食物的特异性IgG抗体,这是没有任何科学依据的检查,国内外指南都不推荐,对于临床和患者的饮食指导没有参考价值,不要浪费钱去查。

过敏对于本身有特应性体质的人来说,过敏对于他们来说是躲不过必须直面的。如果出现了过敏我们该有条不紊的处理,这里重点说一些皮肤相关的过敏。对于I型超敏反应表现的荨麻疹或者血管性水肿,仅仅出现皮肤荨麻疹的话,需要及时口服抗组胺药,推荐使用二代抗组胺药如盐酸左西替利嗪、氯雷他定、依巴斯汀等,并且配合局部外用炉甘石洗剂、氧化锌制剂等对症收敛止痒。如果血管性水肿比较重,出现喉头水肿呼吸不畅,及时打120尽早急救。对于IV型超敏反应表现为接触性皮炎的话,根据皮损急性期、亚急性期、慢性期不同,处理不同,用药也不一样,而且皮损在不同的部位、皮肤面积大小不同,处理的方案也会不一样,建议及时找皮肤科医生诊治。对于其他过敏性疾病,如过敏性鼻炎、过敏性结膜炎、哮喘等,口服抗组胺药同样是疾病治疗的必备,所以如果家中有患有此类疾病的患者,最好常备抗组胺药,如盐酸左西替利嗪口服液/片、西替利嗪、氯雷他定等。另外针对这些过敏性疾病,您应该找相应科室的医生,比如耳鼻喉科、呼吸内科,如果患者是儿童,则找儿科里面擅长过敏性疾病的医生就诊,进行长期综合的治疗和管理。

图源:邦邦工作室科普内容不能代替医生诊疗意见,仅供参考;具体药品使用需在专业医生指导下用药!

图源:邦邦工作室科普内容不能代替医生诊疗意见,仅供参考;具体药品使用需在专业医生指导下用药!

欢迎关注,更多精彩内容推荐:爱肤邦邦:好好的皮肤,怎么就“变态”了呢?爱肤邦邦:这种皮疹很容易被误诊,用错药了只会越来越糟糕爱肤邦邦:治“脚气”的几大误区,你中招了吗?

当外来物质通过呼吸、触摸或是吃进人体后大都面临两种命运,如果被身体识别为有用或无害物质,则这些物质将会被吸收、利用或被自然排出。

如这些物质被识别为有害物质时,机体的免疫系统则立即做出反应,将其驱除或消灭,这就是免疫应答发挥的保护作用。免疫应答是人的防卫体系重要的功能之一,但是如果这种应答超出了正常范围,比如免疫系统对无害物质进行攻击时,或免疫系统对有害物质做出过激反应时,这种情况称为过敏反应。

过敏反应是一种疾病,超出正常范围的免疫系统攻击也会损害正常的身体组织,甚至免疫系统居然有时对机体本身的组织进行攻击和破坏,对人体的健康非常不利。

过敏的种类多种多样,它们所呈现的形态各不相同,每一种过敏性疾病的治疗也都是独一无二的。但所有的过敏性疾病都有一个共同点:免疫系统的失衡。实现免疫平衡是每一个过敏患者,不管是婴儿还是成人的首要目标。

千里之行始于足下,控制过敏症状,第一步就是要隔离过敏原。与我们每天接触的床上用品首当其冲是尘螨过敏的重灾区。建议使用安敏诺床上四件套。

他们家的面料都是经过精密紧编工艺,编织微孔径远低于尘螨过敏原的大小,达到隔离尘螨过敏原的效果,且面料材质本身具备不被过敏原强附滋生的特性。被隔离的螨虫进不去、出不来,随着时间会慢慢分解从而达到安全的物理防螨效果。安敏诺防螨防敏床上四件套

过敏性疾病已成为一种普遍的公共健康问题,据估计世界上有30%~40%的人口正遭受过敏性疾病的困扰[1];而且,过敏性疾病的发生率正逐年增加,造成了巨大的医疗负担。尤其是二战结束后,过敏症状出现的越来越多。比如过敏性鼻炎,过敏性哮喘,过敏性皮炎,食物过敏等等。

以过敏性鼻炎为例,常年性过敏性鼻炎和季节性过敏性鼻炎的发病率为10 ~20%[2],且在世界范围内一直有增加趋势。伴随着病情的发展,过敏性鼻炎人群会感觉呼吸困难等诸多痛苦,甚至会发展成还会引起像哮喘、鼻窦炎 、过敏性结膜炎等侵害呼吸道黏膜的疾病 :其中鼻窦炎患者,会出现呼吸困难、鼻腔内黏液集聚导致的局部黏膜病原菌加速繁殖严重的疾病,严重危害了人们的健康。

过敏性疾病是机体针对某些抗原初次应答后 ,再次接受相同的抗原刺激后 ,发生的一种以机体生理功能紊乱或组织细胞损伤为主的特异性免疫应答 ,也称为超敏反应或者变态反应。换句话说 , 过敏性疾病就是机体免疫系统的过度反应。

前边我们提到,在二战结束后,过敏性疾病的发病率越来越高,根据流行病学调查分析,我们得出了一个引发过敏性疾病可能性的假说:“卫生假说”。

工业化程度越高的国家,卫生条件一般来说会更好,所以儿童在初生时期未充分接触周围环境的微生物 ,而在随后的生活中,完善的卫生保障措施使其饮食及生活环境保持高洁净度 ,同样使其难以接触环境中多种多样的微生物 ,因此缺乏相应抗原的刺激,导致后期发生了过敏性疾病。

与之类似的,还有一个叫做“农场效应”的解释。概括的说,就是在农场出生长大的孩子,比在工业环境中出生长大的孩子,更不容易发生过敏性疾病。

在一项研究中显示,从1岁开始暴露与马厩环境的儿童,与正常的同龄1-5岁的儿童相比,哮喘率降低了(1%对11%),过敏性鼻炎发生率也降低了(3%对13%)。[3]

而来自德国的一项研究从另一角度更加证实了这一点,与一个兼职农业活动的家庭相比,全职开农场的家庭儿童过敏发生几率降低的更为明显。[4]

从某种角度来说,人类虽然从农业社会走进了工业社会,但我们的免疫系统仍然停留在农耕时代没有改变过来。过敏性疾病,是一种文明进步的代价。

我们观察到很多过敏性疾病有家族遗传的趋势,以过敏性鼻炎为例,有明显的家族群发的趋势 。[5]之前我们对于这些遗传现象认为更多是有基因诱发的,比如患有过敏性疾病的儿童中,在考虑到祖父母的情况下,50%有过敏家族史。[6]同时经过最近几年的全基因组分析,我们也找到了一些可能导致过敏的基因,这使得我们一度认为过敏性疾病与基因是强关联的,但是23%的没有任何家族史的儿童也会出现哮喘和(或)过敏[7],并且在那些过敏性疾病一直呈上升趋势的国家,这个比例可能会随时间的推移不断变大。

这使得我们不得不把眼光关注到了另一套基因组上。也就是我们人体内,除了人自身的基因组以外,另一套巨大的基因组:肠道菌群基因组。

与大家常见的物理学老梗“遇事不决,量子力学”类似,生命科学也有一个类似的梗,“机制难寻,肠道菌群”。这其实是想说明,肠道菌群参与了人体非常多的生命活动之中,甚至在某些地方起着非常重要的作用。

早在20世纪70年代,随着无菌小鼠和悉生小鼠动物模型的发展,免疫学家通过对无菌动物进行粪菌移植实现肠道黏膜免疫重建的研究,发现肠道菌群在诱导肠道相关淋巴组织的免疫应答以及调节对微生物和外源性蛋白质的免疫反应中发挥了重要作用。而随着宏基因组的研究深入以及高通量测序技术的飞速发展,我们发现人体的肠道中至少存在着人肠道中至少存在100万亿个微生物,这些肠道微生态与机体存在共生关系和协同进化关系,可以促进宿主免疫系统的发育及调节机体免疫系统平衡,越来越多的研究越来越多的研究表明肠道微生态与健康和疾病之间有密切的关系。所以也就有了机制难寻,肠道菌群的这个梗。

那么肠道菌群既然会调节免疫系统的平衡,那么肠道菌群是否也会影响免疫系统的耐受?

根据流行病学调查的研究发现,过敏性疾病发生的主要因素除了前边提到的卫生程度与遗传以外,还与如分娩方式(顺产,剖腹产)、同胞数、母亲和儿童感染史、抗生素治疗以及食物成分(比如母乳喂养、早期食物多样化和发酵食品的定期摄入)等因素密切关联。[8][9][10]

很明显,这些因素,几乎都是影响肠道菌群的因素。比如在自然分娩中,产道是婴儿与微生物群第一次接触的部位,这些微生物群将定植于新生儿肠道以确保其具有免疫功能。[11]而抗生素的使用会严重的破坏新生儿,尤其是早产儿的肠道菌群结构。[12]同样新生儿的肠道菌也会根据食物的变化产生影响。

同样对于患病人群的肠道菌群研究也证实了这一点。

过敏性疾病的患病个体其肠道菌群也会出现肠道菌群的多样性降低。以过敏性鼻炎为例,患有过敏性鼻炎的婴儿与正常婴儿相比较在出生 1个月时,肠道内肠球菌与双歧杆菌 的数量都比较低 ,到第3个月与正常婴儿相比较患儿肠道内梭菌的数量明显增多 ,而到了12月龄时 ,患有过敏性鼻炎的儿童肠道内拟杆菌数量明显低于同期正常儿童。[13]

越早干预,预防或者减轻过敏性疾病的效果就越好。从肠道菌群的角度来看,涉及到肠道菌群对于早期建立的免疫调节机制的影响等多种原因。当以一个非正常的肠道菌群环境正常起来的儿童,对于过敏性疾病发病的几率就会提升。

流行病学调查分析也支持了这个观点,还是以过敏性鼻炎为例,有1/5的儿童在2-3岁时出现症状,大约40%的儿童在6岁以前出现症状,大约30% 在青春期出现症状。[14]并且在3岁后可能会转为呼吸道过敏等症状。

基于以上研究内容,应用对宿主起有益作用的益生菌制剂调节肠道菌群的生态平衡,是目前孕期及婴幼儿出生以后第一个月预防过敏性疾病发生的主要措施。

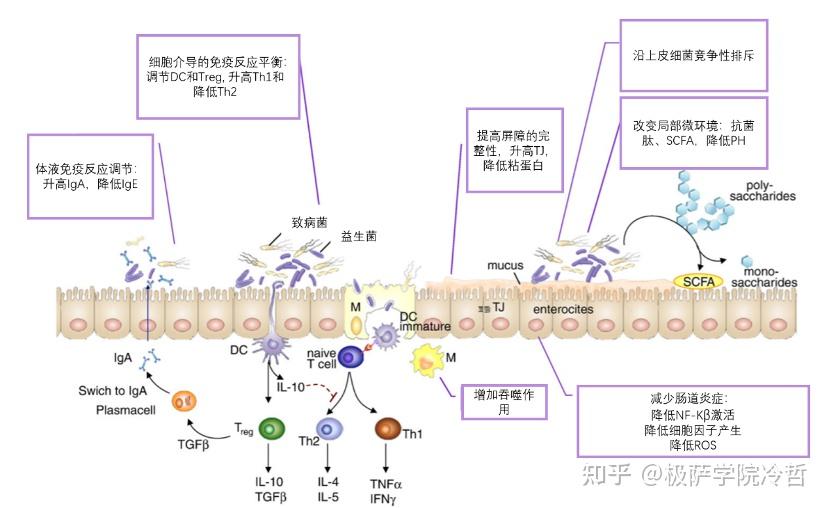

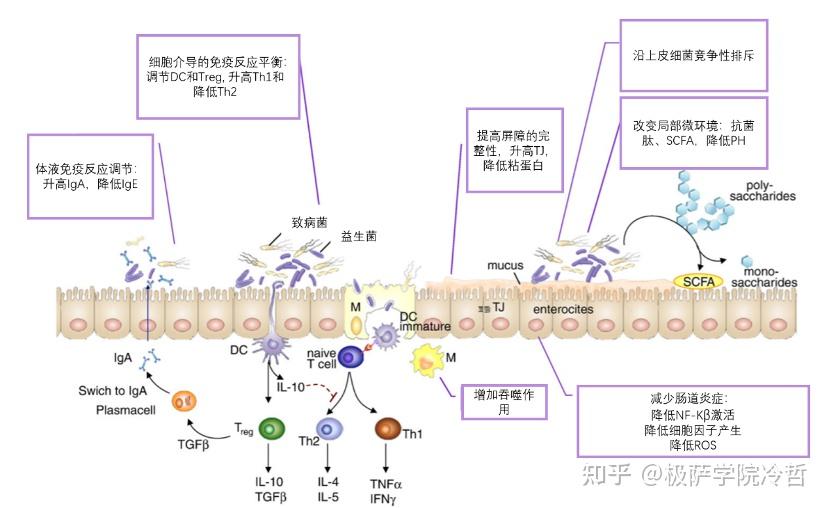

关于益生菌预防治疗过敏性疾病的机制目前尚不完全清楚,仍处在研究阶段,目前主流的几个原因推测如下:益生菌通过调节胃肠道环境,使胃肠道达到稳态平衡。益生菌通过诱导免疫细胞释放细胞因子,改变Thl/Th2平衡, 从而促进Th1型免疫反应,抑制Th2型免疫反应。通过增强调节性T细胞的优势,调节免疫反应。减少过敏介质IL-13、IgE、IL-4、IgG1和IgG2a等的表达,同时增加IgA、IL-10、IFN-γ、TGF-β等的表达。通过改变过敏原受体(TLR)的敏感性, 缓解过敏症症状。在基因水平上改变mRNA的表达量,增强过敏耐受性等等。这些机制还有待进一步的研究和验证。益生菌预防治疗过敏性疾病机制见

近二十年里,我们对于益生菌与过敏性疾病的研究取得了非常多的研究成果。

通过大量的临床试验表明,益生菌对于过敏性疾病有着预防及其治疗的效果。[15]

其中关于早期预防最著名的一个临床试验,Melanie Rae Simpson采用随机双盲对照平行试验,让415名孕妇在36孕周时开始随机服用含有益生菌鼠李糖杆菌GG、嗜酸乳杆菌La-5和动物双歧杆菌乳酸亚种Bb-12的牛乳或安慰剂直到产后3个月,6年后对他们的孩子进行过敏疾病发病情况的评估,发现孕产妇单独摄入益生菌足以长时间地减少特应性皮炎AD累计发病率。 [16]世界过敏组织(WAO)-麦克马斯特大学过敏性疾病防治指南也参考了这个结论——使用益生菌干预可能对于湿疹的预防有一定的益处。[7]但这里有一个问题需要注意的是,同样这个实验发现,此益生菌组合对而对其他诸如哮喘和过敏性鼻炎等过敏性疾病没有显著的效果。

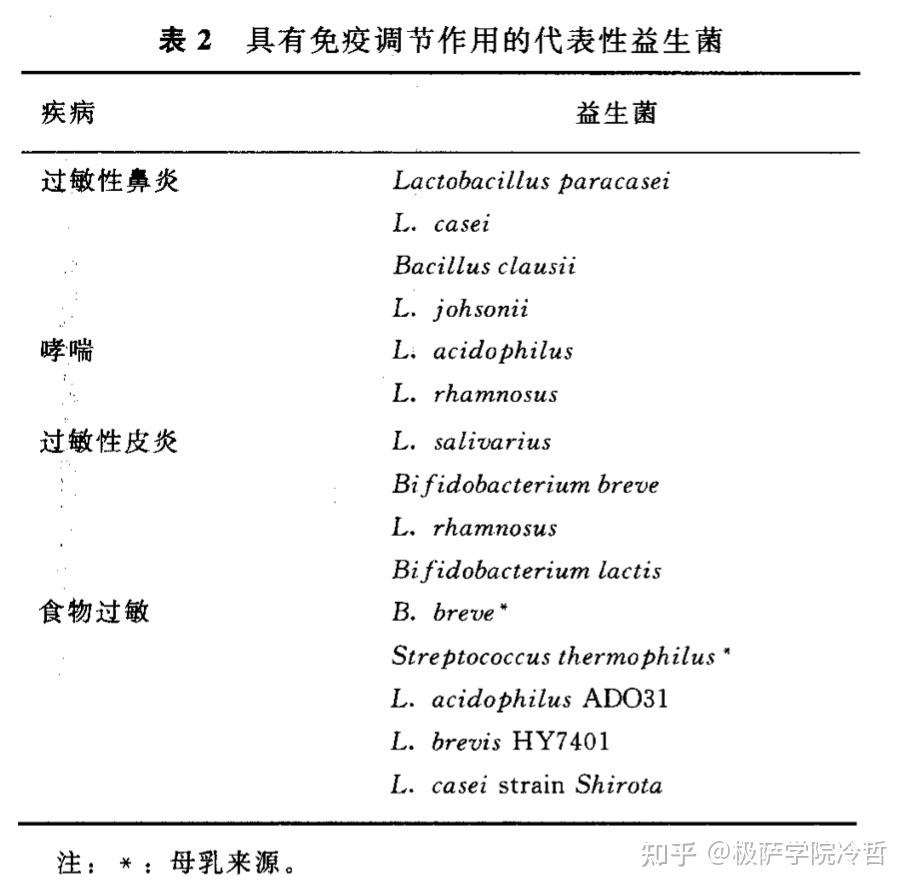

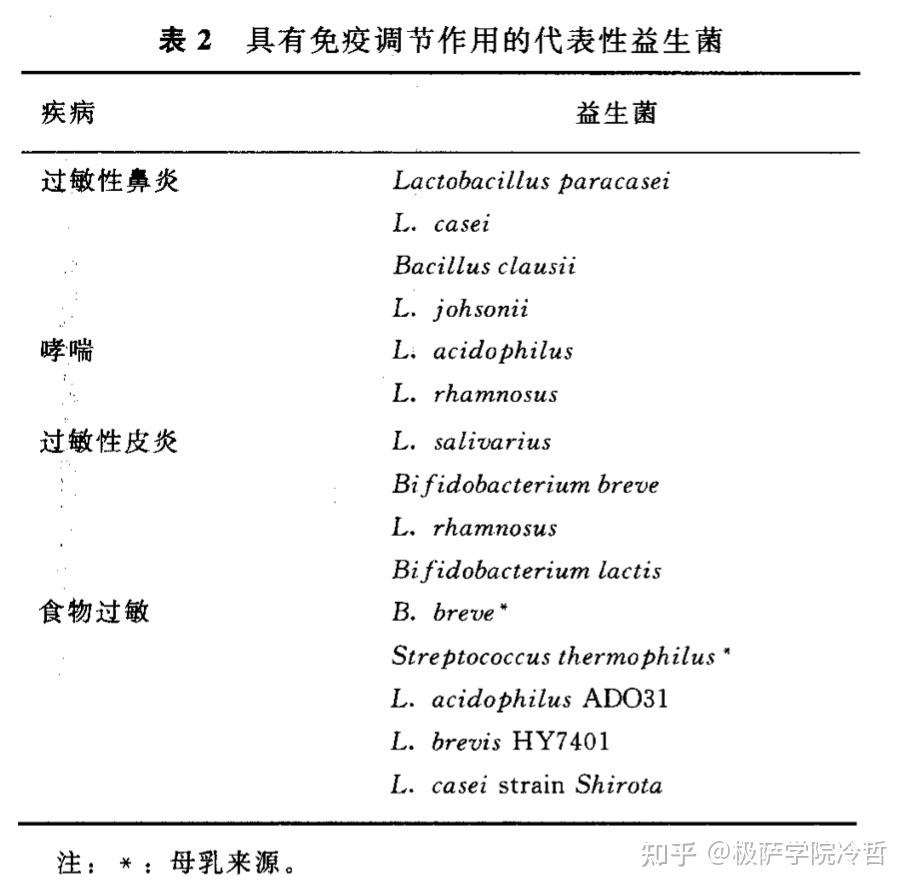

这也说明了不同的益生菌菌株及其组合,对于不同的过敏性疾病的效果不同。

比如另一项临床试验发现,婴儿早期服用副干酪乳杆菌和鼠李糖乳杆菌的四联益生菌 3 个月可一定程度上预防过敏性疾病的发生或减轻相关症状。[17]而另一项对成年人的益生菌研究发现,使用副干酪乳杆菌 、罗伊氏乳杆菌 、鼠李糖乳杆菌的三联菌种,对患者的过敏性鼻炎临床效果显著 ,有效改善患者的免疫指标 ,缩短康复时间等效果。[18]

这也再次说明益生菌的多样性与过敏性疾病的预防和治疗存在着关联。

下图列举了一些具有免疫调节作用的代表性益生菌。[2]

也就是根据过敏性疾病的不同,需要选择不同的益生菌组合。

所以如果大家想尝试通过使用益生菌来控制过敏性疾病,可以参照目前以有的文献研究多尝试一下。

这里边的好处就是试错成本并不高,而且因为每个人的体质不同,有一些人吃这个管用,有一些人就不管用,很难说我保证你吃xxx的就好使。甚至最常见的三联双歧杆菌乳杆菌都可能会对某些人群的过敏性疾病有缓解作用。

尝试的时候,还是有一些需要注意的点。

比如我们在文献里看到的,都是这样记录的:

益生菌组在此基础上加用益生菌 (主要成分 :副干酪乳杆菌GL一156、罗伊氏乳杆菌 GL一104、鼠李糖乳杆菌 MP 一 108 ; )治 疗 ,1袋 /次 ,3次 /d,少量温水空腹冲服 ,连续治疗12 周 。[18]

那么,第一是需要保证益生菌用量,频次,和使用周期。

你说我就一天吃一包,然后就吃了2,3天,然后说没效果。那肯定没效果啊。所以在保证用量频次和持续时间的情况下,在比如食用了4周,8周以后仍然没有任何改善,那就是没效果。

另外还有一点需要注意的是,选择的时候要注意配方里边的菌种名称标记。

比如罗伊氏乳杆菌 GL一104这些,这里边前边的中文是菌株的种属名,后边的英文+数字才是菌株的名称。同样的菌种,不同的品系之间也会有非常大的差别。受制于专利影响,各大公司都会有自己的专利菌株。这些菌株都是通过一代代的筛选和临床检测优选出来的效果优秀的菌株。在选择的时候也可以尝试在这方面进行查询。