如果有一天,技术能定制化生成人工智能男朋友 / 女朋友,你愿意拥有一个吗?

我想了想...我应该是不愿意的

定制化的好处就是身材、相貌、性格,包括他的记忆、学识、世界观,都是按照你所设定的去完美匹配的。

而我们对男女朋友的需求,身材相貌不算很重要,性格世界观比较影响生活品质。

但是一起生活,是不是有一个完美契合你需求的生活习惯、学识阅历和世界观的人,就能过的很开心呢,不一定。

我想了想昨晚跟男票相处:饭后,正在客厅看前天看到一半的《海滩游侠》,我接了一个老板电话,他把电视暂停,默默上楼去了卧室。而等我接完这通让人头疼的电话,想去卧室跟他撒个娇诉个苦,发现他正在被客户微信“骚扰”,我坐在床边,默默等着他们的微信一来一回,突然他问:你说我们现在和广告公司的对接人有没有更好的对接方式呀~~

然后,我就忘记了我是来诉苦的,认真跟他讨论他们对接流程怎么样更顺畅的问题...当然,问题解决后,免不了看到他发光的眼神,和我自得的小内心。

——这是我们相处的日常模式,会无聊的吐槽撒娇诉苦,也会各自给对方做参考建议。我喜欢分析,但容易纠结,不太会处理人际关系,他擅长情感疏通,遇事坦率淡定。

寻找伴侣,即是找个同居室友,也是找个事业合伙人。

作为同居室友,下班后我们最亲近,日常相互陪伴,聊天晒太阳,吐槽吐槽工作和最近时事。——也许机器人能满足。

但是作为合伙人,我的定制,就像我和自己带出来的徒弟一起创业,不是质疑他的能力,总归,没法完成互补,和给对方提供惊喜吧...

简直是光棍救星。

AI乖巧听话温柔懂事知识丰富情趣满满,你喜欢的样子它都有,关键是不会劈腿不会背叛,不用买房买车,怕不是要抢破头。

不单身也想买一个(逃

现在我已经不关心生成的这个过程,而更加关心如何定制?依据什么来定制?如何保证产生后的长期需求一致性问题?

据我个人观察,恋爱过程有两种评价方式,一种是当事人体验,一种是通过外界观察,前者这点我们只能用一些问卷调查、当事人自述、实践内观(这点对于包括我在内的一部分研究者有很大难度),而后者则有更多的测量维度,比如可以测关系长久程度、联络互动频率、聊天记录的情感极性或方差、相关活动实践占比等手段来进行测量,而根据一部分已经发表的文献来看,恋爱双方的人格与恋爱的评价有很大的相关性,如果需要用计算机来定制,要搞清楚,究竟是定制人喜欢的哪种人格,还是适合定制人的那种人格(因为在实际情况下由于信息不对称等原因这两个人格可能不同),这也是技术方需要考虑的一个问题。

并且,根据人们在互联网上的一些行为特点,我敢断言,大可不必要发展出功能完全的通用人工智能才能满足人类的这一需求,男友/女友究其根本是一种被关注的需要、陪伴与倾诉对象,在一些极端情况下,这一需求甚至可以被宠物这种智能较人类客观上相对不足的方案来满足。

除此之外还有同一性问题(云端的数据如何因用户而产生唯一性)、伦理问题(存在主义者认为人是不带有意义而出生的,为爱而生的仿生人哪怕生理结构与活人完全一致,在哲学意义上也不算是人)、隐私安全问题(需要用户提供大量极度隐私的信息来进行伴侣的人格设计,否则仅用社交平台公开展现的数据会发生过拟合)。

如果这些问题都能解决,我愿意整一个机器人/仿生人伴侣,毕竟用心理学原理保证双方都能快乐,我觉得比靠缘分靠谱。

看了一下 @摩卡 大佬的答案,意识到还有一个问题,机器人或者仿生人,他们自己是没有选择权的,是没有因对方对待变化而随之改变应对方式的权利的——也就是说,你生气所以打坏了他/她的肢体,但他/她却依然对你很温柔,这点想必对于有这方面需求的人来说都是不可接受的吧,但若要以做下去为前提,就要容许智能伴侣可以对你生气,对你的恶劣行为进行报复动作而又不产生真实的伤害——Sina Visitor System

这是我前不久在新浪微博上看到的研究,虚拟形象根据互动识别出体验者意图并根据意图用不会对真实人物造成伤害的方式进行互动反馈,如此来看,沉浸式交互和虚拟现实甚至脑机接口技术而不是机器人技术反而应该是这一课题应该运用的平台。

我想我会愿意拥有。

其实现在的人类行为都如同一个npc一样,在绝大部分的情况是可预测的,比如你每天的行为基本是一样的,哪怕你情绪波动,你发怒的时候跟开心的时候所做的事情可能完全相反,但对于ai来说就是多两个程序文件而已,而且你的所有情绪行为其实都是可以预测的,你情绪变化的时候声调的变化,体内荷尔蒙的改变,动作的幅度都可以表现出问题,准确率应该在90%左右,猫就能很准确地知道主人的情绪变化,因为体内激素的变化造成气味的不同。

而ai可以单独为这个人不断地新建数据库,在可以完美达成你内心中那个完美的存在,她可以知道什么事情,什么语言,那个声调,甚至你们在性爱的时候阴道的松紧可以令你达到最大的娱乐,她可以在你发怒的时候做一些你自己不知道,但她记录在案的事情来令你平复心情,她知道你在悲哀的时候如何安慰你,说那些话语可以让你度过这个时期,她可以根据你的体内激素变化,你的动作,声调去调整每个时刻的数据来达到你的要求。

她可以百分百知道你的心意,因为这些东西都是根据你平常的行为习惯,你的喜乐悲哀来不断调整的数据,甚至在你年老死要强的时候,她可以知道你不那些拐杖身体倾斜角度与步伐来判定你跌倒的时机来扶你,这多完美。

她甚至可以跟普通人讨论各种异想天开的话题,只要她收集网上大量的信息来支撑她的话语,因为普通人的认知基本不会是独立而行的,世界上有一千几百万跟你一样思想的人,只要把他们的想法套给你,你就会觉得她认同你,当然那些边天才,或者太过独立的疯子不行,因为这些人大多是先驱者,但是世间绝大部分的人都这么的普通,他们就算无限生命都建了不了新的时代,发表不了有意义的论文,算不出各种数学的猜想,他们只会随着年龄的增加变得越来越古板的人,他们的行为更容易预测,而世间绝大部分的人都是这种。

所以作为一个普通人,我愿意有一个绝对符合我性格,我的审美,我的爱好的智能ai。

一个?哦漏,请给我来一打!

话虽这么说,先得让我们看看AI“定制化”的男票或女票是什么样的,再来谈愿不愿意。

假设,我们来到了AI界的某期《非诚勿扰》节目现场。

首先上来这么一位姑娘:

请暂时忽略她的头发......要知道,这是2018年一度火遍全球的索菲亚小姐。她产自 Hanson Robotics汉森机器人技术公司(在机器人界盛产机器人网红的公司,除了波士顿动力,就是汉森机器人技术公司了)。

索菲亚还曾参加湖南卫视《我是未来》节目,面对镜头,普通话发音字正腔圆,谈笑风生。还与王力宏在新歌专辑《A.I. 爱》MV里谈了一场人机诡异的恋爱。

在2018年12月底,索菲亚去孟买参加“Techfest”活动,席间再度语出惊人,表示未来机器人将拥有自我编程能力。同时她还拒绝了一位提问者的求婚。

但很快,索非亚遭到了人工智能界大牛YannLeCun 在Twitter上的开撕:

“索菲亚之于 AI,就像魔术之于真正的魔法。也许我们应该把这称为‘货物崇拜’、‘AI 界的波将金村’或者是‘AI 版的《绿野仙踪》’。换句话说,这根本就是扯淡。至于 Tech Insider,你也是这起骗局的帮凶之一。”

YannLeCun 是全球人工智能领域的大牛,被业界誉为“卷积神经网络之父”。他是纽约大学终身教授,创办了纽约大学数据科学中心,也是 Facebook 人工智能实验室的负责人。大佬开撕不是没有道理的。这个视频里面索菲亚言论骗局的感觉太明显,前后矛盾。记者问她看过《黑镜》了吗?她先是回答没有看过,几个简单问题后,记者问他最喜欢的电影作品是什么,她又说是黑镜系列,主持人问为何一会儿说看过一会儿又没看过?索菲亚说理由不重要[1]。

事实上,索菲亚并不是一个完全没有AI技术的“人”。表情控制是她最核心的技术,索菲亚能做出60多种人类表情和皱纹模拟等。比如,索菲亚会通过摄像头,借助计算机视觉技术,观察、识别身边人的动作、表情,并作出相应回应。当别人大笑时,她也笑,当别人哭泣时,她也悲伤。这种接近人与人之间情感共鸣的表现,往往让初次见到索菲亚的人惊叹不已[2]。

但是它根本没有 Hanson Robotics 宣称的理解能力、智慧、人性等。这些都是逐利的商业公司Hanson Robotics用满是噱头的事件不停营销自己。她那哗众取宠的 “妙语”言论,几乎都是被工作人员提前编排好的[2]。

Hanson Robotics公司太会营销,他们将这一系列人脸识别、语音识别、语义理解等技术打包,在一些戏剧化的场景中用一些情绪化的表达方式去传播,索菲亚的黑科技感觉便被包装出来了。

回顾NLP 领域,研究者们都有一个共识:目前最先进的人机对话系统也无法达到索菲亚展示给公众那样的语言水平,尤其是索菲亚话语中不时显露的暗讽和主动掌握话题走向,目前的系统完全无能为力。而索菲亚这样仿佛超出普通人类的语言能力,几乎可以肯定是提前编好的对话。

实际上,索菲亚背后的制造公司Hanson Robotics(汉森机器人)只有人脸模仿制造技术拿得出手,核心技术都来自于其他公司,语音识别系统是谷歌母公司 Alphabet 做的,“大脑”支撑平台则是 SingularityNET 公司做的[1]。索菲亚的智能程度,还比不上总被网友调侃为“人工智障”的siri、微软小冰、百度小度等。

工作人员明确告诉记者:对于特殊问题,在现场回答前都已经提前进行了程序设置。也就是说,索菲亚给出什么样的表现,完全基于背后跑的是什么样的代码。这样,索菲亚就可以在出演时既能表现的毒舌刻薄,又能表现的“随机应变”[2]。

所以问题来了:这样的女朋友,你想要吗?

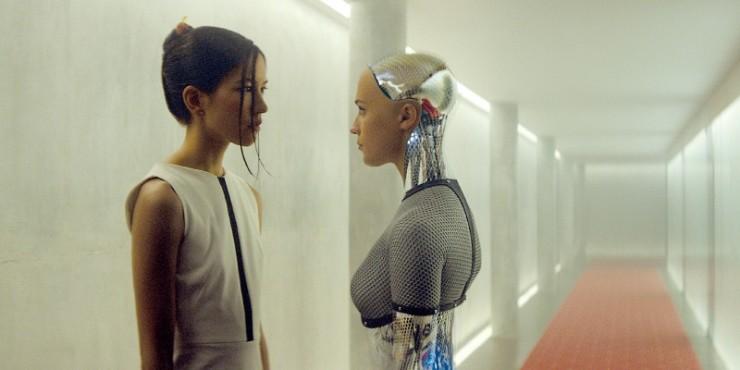

而假设你能穿越到一个更久远的未来,遇上了像《机械姬》中Eva这样的女孩:

《机械姬》中Ava对外面世界即自由的强烈渴求,足以证明她已经是一个不折不扣的人。《机械姬》探讨更贴近人类复杂思维“不自由,毋宁死”的这种人性,即使有了人类意识后,她的追求也超越了生死而显得感人至深。图源:百度图片

《机械姬》中Ava对外面世界即自由的强烈渴求,足以证明她已经是一个不折不扣的人。《机械姬》探讨更贴近人类复杂思维“不自由,毋宁死”的这种人性,即使有了人类意识后,她的追求也超越了生死而显得感人至深。图源:百度图片

——她伶牙俐齿:

我们知道,自然的语言,真正的口语对话,实际上并不严格遵从所谓语法。想一想你每天所说的话,其实充斥着用词不当、前后颠倒、无端省略、指代不明、重复啰嗦和句式杂糅等错误,还有许许多多无意义的语气助词。我们是怎么从这一堆错误中,甄别出语言的真正意义的?这到现在还是一个谜。

现在的电脑识别文字的本领虽比人强,但识别自然语言,与人进行口语交流,则非常困难。难怪在电影中,迦勒与艾娃对话,几句就被对方多变的“台词”惊呆了。

——她喜爱艺术:

Eva喜欢画画,她将自己对世界的认知用超越语言的艺术形式呈现出来,并描述了她对绘画的理解和独特感受。

——她有思想:

工程师迦勒给Eva讲了一个名叫《在黑白房间里的玛丽》的故事。这实际上是一个思想实验,它勾起了艾娃对于别墅之外的世界的想象。甚至,与以往不同的是,Eva反过来对迦勒进行测试。几个问题下来,让迦勒大汗淋漓,他对自己产生了怀疑,一度以为自己不是真正的人,而是内森制造的机器人[3]。

是的,假如你就是遇到了这么一位学识渊博、思想丰富、知情识趣的女友,再加上她还拥有玲珑的曲线,美丽优雅的容颜,作为男人,即使知道她是机器人,是不是也很难不动心?

不过,《机械姬》中的Eva自从有了“我”的意识,非常担心如果测试失败,她会被怎样处理?这充分显示出她对死亡的恐惧,以及越来越像“人”的某些特质[3]。

《机械姬》的故事中有着古希腊神话普罗米修斯的影子,这也是20和21世界科幻小说中最常用的隐喻——科技发展后便会反噬人类。

回过头来看这个问题,如果有一天AI技术能“定制出”一个真正会思考的、与我们自己的需求完全匹配的人工智能女朋友或男朋友,那你想要怎样定义TA?

我们假设“TA”是一个有意识的,能像人类一样独立思考、感受情绪并能做出反应的机器人,再进一步假设,我们甚至没有办法分辨出,除了肉体之外,它与人类的根本区别来。那么此时此刻,我们能不能把这个AI女友(男友)和人类女友(男友),视作和真实的人一样的“人类”呢?

再来一个假设。假设有一天科技能发达到能把我们大脑里所有的数据,完整地映射到一个机器人身上(忽略现代科学技术发展的难度问题),当你醒来时,你发现自己身体的任何一个部分,都不是原来的你——除了大脑中的思维。那么,你还是“人类”吗?

毕竟你仍然能记得某一天爸爸骑着电动车送你上学的情景;你还会想念高中教室里和初恋女友上自习的那个晚上;你仍然能回忆短跑时不小心摔掉了门牙的痛苦......你发现还是那个你,只不过换了个人工智能的躯体。如果你认同了这一点,那么这个机械身躯的人,同样会适用于人类社会的法律以及道德,享受一样的权利,承担一样的义务。

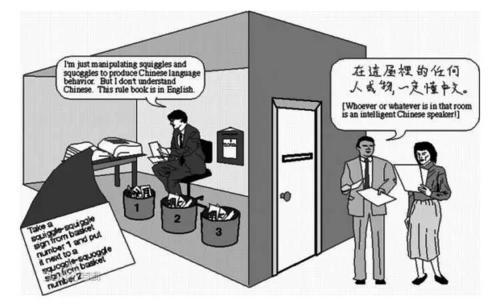

在AI伦理界,除了“图灵测试”,还有著名的“中文房间”实验。这个实验要求你想象一位只说英语的人身处一个房间之中,这间房间除了门上有一个小窗口以外,全部都是封闭的。他随身带着一本写有中文翻译程序的书。房间里还有足够的稿纸、铅笔和橱柜。写着中文的纸片通过小窗口被送入房间中[4]。

“中文房间”思维实验的意义在于证明我们无法分辨人工智能到底是在运用工具进行“思考”还是真的会思考。“中文房间”实验发起人John Searle(希尔勒)认为,如果机器有“智能”,就意味着它具有理解能力。既然机器没有理解能力,那么所谓的“让机器拥有人类智能”的说法就是无稽之谈。

思想实验是指:使用想象力去进行的实验,所做的都是在现实中无法做到(或现实未做到)的实验。Searle 创造了“中文房间”思想实验来反驳电脑和其他人工智能能够真正思考的观点。图源:https://www.sohu.com/a/154230502_684517以著名的国际象棋电脑“深蓝”为例,即使它曾击败国际象棋世界冠军加里·卡斯帕罗夫,但我们仍然不能说它拥有真正的人工智能,因为它只是运用它的知识(国际象棋的规则及棋谱等资料)和计算(能预估对手的后12步棋)来行动,而不是真正会下国际象棋,这跟中文房间的思维实验理论是一致的[5]。

思想实验是指:使用想象力去进行的实验,所做的都是在现实中无法做到(或现实未做到)的实验。Searle 创造了“中文房间”思想实验来反驳电脑和其他人工智能能够真正思考的观点。图源:https://www.sohu.com/a/154230502_684517以著名的国际象棋电脑“深蓝”为例,即使它曾击败国际象棋世界冠军加里·卡斯帕罗夫,但我们仍然不能说它拥有真正的人工智能,因为它只是运用它的知识(国际象棋的规则及棋谱等资料)和计算(能预估对手的后12步棋)来行动,而不是真正会下国际象棋,这跟中文房间的思维实验理论是一致的[5]。

说实话,今天我们看到的很多AI,也许都不一定比你的扫地机器人强。因为现阶段的AI技术,还不能真正去感知周边的世界,并进行思考。你可以说无人车能在行驶过程中躲避障碍物,但这一过程跟我们所说的独立思考也没任何关系,至于它是否还能像《机械姬》中的Eva那样,拥有自我意识,那就更难了。

所以,哲学上有所谓“思维空间”(space of possible minds)的研究(毕竟这地球上拥有思维能力的生物不止人类一种)。假设AI拥有了人类的认知能力,也就意味着整个科学认知下的思维空间概念,也因为AI的到来,而将得到拓展吧。