律师明知他的当事人有罪,还为其辩护是否违反律师真实伦理?

大道至简。你去超市买一瓶可乐,超市要收你两瓶的钱,你不同意。老板说:「哪有买东西不给钱的道理,吃白食啊?」你说:「可是我只买一瓶,凭什么收我两瓶的钱?」老板向大家哭诉:「这小子买东西不给钱,还狡辩,还有王法吗!还有伦理吗!」

您还别笑,打击犯罪跟这个场景非常相似。

是的,嫌疑人大多有罪,应该受罚,就像买可乐要付钱一样。问题在于,在目前的司法实践中,由于种种原因,「罚」往往不当其「罪」,「罪」、「责」、「刑」并不是人们想象中那么妥帖、恰当。

检察院代表国家,没错。但实际工作不是检察院在干,而是一个个检察官,一个个活生生的人。检察官也是凡人,也有七情六欲,也可能犯各种错误。

具体分为三类:检察官指控被告触犯的罪名,可能比被告人实际触犯的罪名多(买一瓶可乐,要付可乐、果汁、牛奶、啤酒的钱);检察官指控的罪名,也可能根本就不是被告人实际触犯的罪名(买的是可乐,老板非要说你买的是iPhone);检察官建议的量刑,还可能远远超出被告人应该被判处的刑罚(买一瓶可乐,要给三个亿)。

即便有罪,也很有可能出现上述三种情况,使得辩护空间始终存在。而即便是辩无可辩,律师也可以与检察官沟通认罪认罚,尽量争取对被告人最公平的量刑建议。

人性本来就不可能理想化,在刑事司法控辩审制度构造上,律师的存在就是为了防止控方作恶,这就是辩护的意义。

基于此,咱们还能说为(可能)有罪之人辩护就是有悖伦理吗?

___________________________

2020.12.23 更新

很多人说我答非所问,也不太认同我的类比,那就换个角度,从「明知」说起,再聊几句。

首先,对于案件事实真相,律师不太可能「明知」。

这是由人类的认知局限性决定的。已经发生的案件,客观真相尘封在过去的时空。作为解决这宗案件的所有参与者,警察、法医、检察官、法官、律师、受害者家属等等,全都只能依靠事后的证据来推测当时的真相。而人的口供可能是虚假的,从客观证物推测出来的结论,也会有多种可能性,人们在对这些可能性做出选择的时候,极有可能犯错。我们怎么去「明知」?

其次,是否有罪、哪个罪名、量刑高低,这些东西,律师也是不太可能「明知」的。

一个行为如何定性,在刑法上并不像想象中那么清楚。想象竞合犯、牵连犯、吸收犯等等情况,都会影响定罪;同一个行为,量刑究竟多少,也不可能一概而论,谅解、自首、坦白、立功甚至案发事出有因等等,都可能造成影响,以至于案发时与判决时可能的刑期是不一样的,我们怎么去「明知」?

再次,就算律师亲眼目睹杀人这种最简单的行为,也不敢说自己「明知」行为人是否犯罪。

即便目睹这么简单的行为,基于谨慎,也不能直接描述为“杀人”,只能类似于这样描述:某人拿着「匕首状物品」,朝另一人胸口垂直捅刺,是否扎入不清楚,胸口红色液体是否是血液也不清楚。而至于为何会发生这种行为,前因后果不了解,双方身份不了解,怎么敢轻易「明知」有罪?

复次,即便律师完全了解案件前因后果,当事人确实犯罪,也仍然有辩护空间。——「明知」的第一个层次

检察院的第一要务是打击犯罪,保护人权是次要的。从公安、检察官的政治前途来说,他办的案件可以说越重大越好,至于罪名是否恰当,刑期是否合适,他们虽然会考虑,但其实没有特别的动力十分妥善地考虑,相反,个人的职业利益反而驱使其量刑畸重。

此时,律师就可以从罪名(不同罪名影响刑期上限和下限)、罪责(寻找各种有利条件争取轻判)两个角度去辩护。重判绝不是正义,正义是判处他应得的刑罚。

公诉人与辩护人恰似拔河,只有当两边同时用力,才可能让正义刚好处于中线附近。期待任何一方家长式地帮你一条龙服务安排好,是不现实的。

又次,就算罪名正确、量刑适当,也需要考虑公检法程序是否合法。——「明知」的第二个层次

追求程序正义,看上去是胡搅蛮缠,也让人觉得律师是讼棍,不排除一些律师以此功成名就。但是,程序正义的价值在哪里?程序正义最终保护的,是每个最弱小的公民。没有程序正义,在座各位被送进监狱的几率会大很多很多。其原因,可能是权力任性地滥用,也可能根本就是被人做了局。而程序,说到底就是用来束缚公权力的手段。

我们的老百姓都太善良,他们居然怜悯权力,他们自己是弱者,居然对强者体贴关怀、无微不至;他们还对权力的可怕一无所知,甚至不相信有人在利益的诱惑下把枪口对准了你。永远不要用那慈母般的心肠去幻想人性。

最后,就算罪名正确、量刑适当,程序合法,仍然需要辩护。——「明知」的第三个层次

打击犯罪仍然要考虑社会效果。律师可以与公检法、各方家属沟通,促成赔偿与谅解,达成认罪认罚,实现社会效果、司法效率的统一。君不见,许多案件判决之后,纷争不仅没有止息,矛盾反而升级。律师参与的这个过程,也是辩护不可分割的一部分。

无论对当事人的罪恶「明知」到何种程度,以上各种辩护,都是非常有价值的。

这个价值不仅仅是对律师或被告个人而言,还跟每位公民息息相关。唇亡齿寒的道理大家都懂。让子弹多飞一会儿,用最极端的程度去保障辩护权,最后还是在保护自己,保护自己不被构陷、不被冤枉。

所以我们从来不用好与坏去评价犯罪嫌疑人,因为道德标准是最最低级无用的标准。「为坏人辩护不道德」这种观念不转变,那些自诩正义的人,奋力抛出的回旋镖,总有一天要扎到自己头上。不要等有冤难诉的时候,才明白所谓「义愤」,有时只是一种非常廉价的情绪。

律师制度恢复也才几十年,任何一个以人为本的社会,一定是律师制度发达的社会,且行且珍惜。

当然,在罪责刑完全相适应的理想状态下,如果律师不正当伪造证据,创造不应有的机会,为达到辩护目的不择手段,此时律师已经涉嫌犯罪,早已不是什么「真实伦理」的问题。

这类问题是真是经久不衰……从十年前就有,一直到现在,估计再过十年也不会消失。

第一句话就是错了,律师不可能“明知”当事人有罪。如果非说律师就是目击者甚至参与者,那么他就不能作为当事人的辩护人。当律师作为专业服务人士,依照刑事诉讼法规定,为当事人提供法律服务时,其也是从第三方的视角来分析案件,并在法律允许的框架下,最大限度维护当事人的权益。

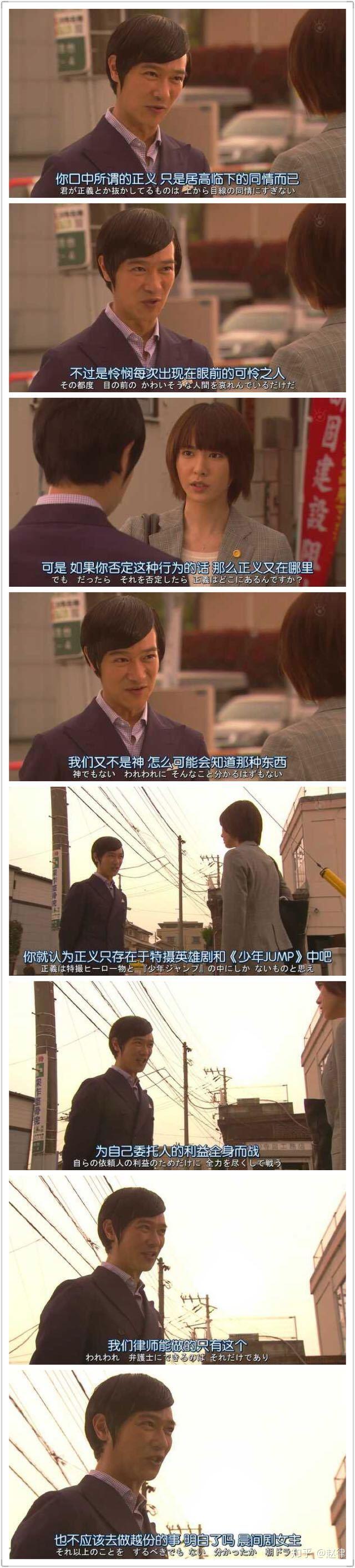

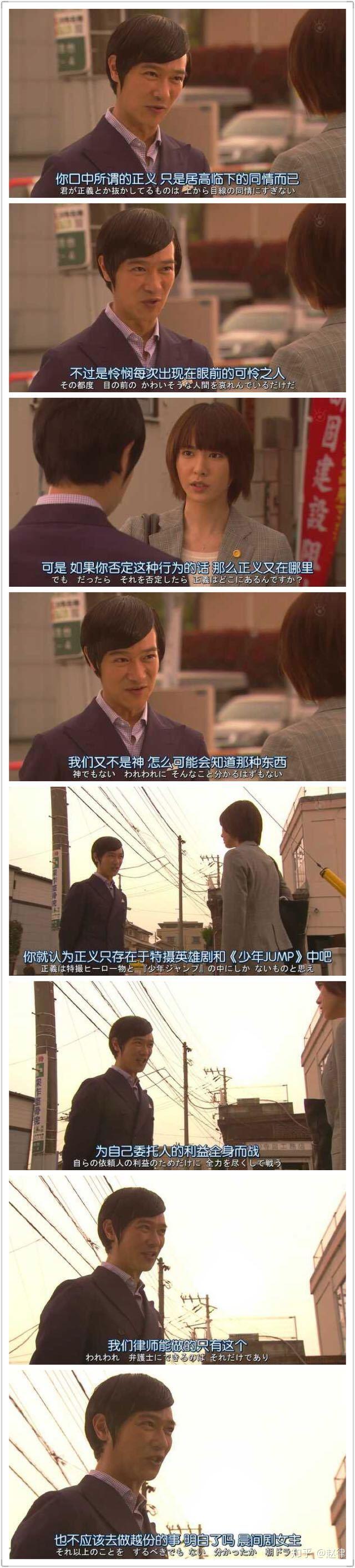

引用以下图片虽然很俗,不过内容是有道理的:有请古美门研介辩护士~

其次,严格讲,律师不代表正义(正义的代表是检察官),而只代表当事人的利益。这个是法律赋予律师的特权,是在千百年的社会实践中产生的结果——为了保证社会总体公正,只能允许在微观层面上付出一定的代价。所谓的律师伦理,也是基于这个前提,而不是基于朴素的社会观念。也就是说,律师的三观和伦理,是有别于常人的,外人看来无法理解的事情,对于律师来说却是正常的。甚至有一些极端的想法,可能连律师都觉得不好接受。

比如当代最著名的刑事辩护律师、哈佛大学法学院历史上最年轻的教授、曾经出任辛普森案、克林顿案等知名大案辩护人和代理人的亚伦·德萧维奇,在其《最好的辩护》一书中也提到,“如果我决定接下一个案子,我便只有一个信念:要打赢官司。我会尝试用所有公平合法的方式让我的当事人无罪开释,而不去想到后果如何”。

需要说明的是,律师对于当事人的忠诚,与律师对于法律的忠诚是并不矛盾的。事实上,正如亚当·斯密在经济学中的著名论断“看不见的手”一样(与有意的促进相比,在追求自己利益的过程中,往往能够更加有效地促进社会的公益),律师对于自己每一位当事人所表现出的忠诚,最终的结果恰恰是保证了法律的尊严,体现了律师对于法律所处的至高无上地位的忠诚。

第三,律师作为自由职业,其实在一定程度上有权挑选自己的客户,正常情况不会违背自己的原则去提供服务。

简单的回答:

明知当事人有犯罪事实,但不妨碍律师进行轻罪辩护,就量刑问题提出主张。

前一阵看知乎的讨论,一女子不忍被铁链拴等方式虐待 50 余年,将丈夫杀害。证据非常清晰,适用法律也没什么障碍,就是故意杀人,但恐怕不会有人觉得,为这样的当事人要求从轻判决有悖伦理。

稍微复杂一点:

「明知」这个词本身就存在问题,因为律师不承担认定事实、适用法律的职责。

当事人说:「律师我承认了,我当时被他骂了几句,扇了一巴掌,一上头,顺手拔出刀就把他捅死了」。请问,律师明知当事人有什么罪呢?

如果是在美国的法律体系中,那就是个谋杀还是过失杀人的问题(区分点在于,这种行为算不算事先进行了预谋);如果是在中国的法律中,那就是个故意杀人还是过失致人死亡的问题。律师无法决定当事人有什么罪,认定事实、适用法律的工作,要交给第三方,控辩双方双方各自列举支持自己主张的事实,由第三方作出判决。

再回应一个大家可能有的顾虑:律师明知道当事人可能实施其他犯罪行为,危害社会,还有必要为他服务吗?其实,在这个时候,律师也可以选择「大义灭亲」。

例如,根据美国律师协会发布的 《职业行为示范规则》 (Model Rules of Professional Conduct),律师出于阻止严重犯罪的需要、出于避免他人死亡或者严重身体伤害的需要(包括保护自己的需要),可以不再为客户保守秘密而选择揭发。如果律师明知当事人有罪、且可能在等待审判期间继续犯罪行为,也可以选择放弃辩护并报警。

中国律师法也有类似的规定,如果客户准备或者正在实施危害国家安全、公共安全以及严重危害他人人身安全的犯罪,那么律师可以不再对相关信息进行保密。

总之,律师「明知」当事人有罪依然继续辩护,不违背伦理;律师明知当事人有可能继续犯罪,而因放弃辩护,同样不违背伦理。

题主等你犯事的时候,你记得来找我,或者让你家属来找我。

你准备好现金,不用多,一百张一块的纸币就行。咱们就是为了走个流程,所以要尽量节约成本。

你就假装来委托我,你求我(不用跪地上),在接下来的程序里,给你辩护。

然后我就可以,当着你(家属)的面,把钞票,pia的甩你一脸。

然后,我义正严辞地说:

“拿回你的臭钱!”

“我明知道你有罪!”

“我拒绝给你辩护!”

“你给我滚!”

然后你是不是就开心了,冲我竖起大拇指?

大拇指是边上那根。

评论区快来夸我是个秀儿。

因为这个问题总是反复花式提出来,回头我要试试看能不能每次回答都不一样。

做律师那么多年来,我见过的当事人不计其数,他们之中有学识渊博的高级知识分子,有精忠报国的军队长官,有尚在象牙塔的大学生,也有历经人事的老江湖。

有一些案子的当事人无辜蒙冤,但经过团队的努力,最终取得了较好的辩护效果;而有一些案件我们作为被害人的代理人,目睹了受害人家属对犯罪嫌疑人的恨之入骨以及失去家人后的痛彻心扉,虽经过巨大的努力,最后却没有取得一个预期的结果,这会让我产生一种深深的无力感与愧疚感。

有时候刑事辩护律师很幸运,他们恰好能碰到一个案子,能洗刷别人的罪行,还他们清白。但大部分时候他们没有那么幸运,他们的客户,他们的当事人正是别人口中「罪大恶极」的那帮人。

在这些时候,作为律师我们有没有负罪感?有没有感到良心受到谴责?有没有一种助纣为虐的感觉?

坦率地说,会有。

说个我五六年前承办的案子吧。

这是我从事律师职业以来最纠结的一个案子。

案情并不复杂:一位男子报警称,在某居民楼内有人被杀。

警察到现场后,看到这名报警男子浑身是血,手里拿着一把水果刀。里屋的床上,一名女子躺在血泊中,已经死亡。

经检验,死者全身有多处刀伤,其中,右颈总动脉全层破裂,右肝叶被捅刺,致急性失血性休克死亡。警方立即控制这名男子,以涉嫌故意伤害致死将其刑拘。

这起案件有一些比较特殊的地方:该名男子的身份是一位法律工作者,而且,在他的左胸部和脸部有多处刀伤。案发的时间为 2 月 15 日,是情人节的第二天早上。

犯罪嫌疑人王某的弟弟经人介绍找到我,希望我能够接受代理。基于王某的特殊身份和案件的挑战性,我非常爽快地接受了委托,并立即前往看守所会见王某。

根据王某的讲述:

死者小英与他相识多年,是他回老家出差时在按摩店认识的。按摩结束之后,他给小英留了一张名片,从此两人便开始交往,多次发生性关系。后来小英一直缠着他,要和他结婚,他不同意,因为他已经有了女朋友。

案发前两天,小英特意从老家来北京找他,住在他租住的房间里。他已经为小英买好了回家的火车票,并清理了小英在他住处的物品。

案发当天早上,他被胸口的一阵刺痛惊醒,发现小英拿着刀在扎他。他立即跳下床逃出卧室,到厨房拿了一把水果刀,再次进入卧室的时候他发现小英已经趴在床上。他走过去用水果刀扎了一下小英的左后腰一下,小英没有任何反应。于是他报警,直到警察出现。

王某反复强调,在前一天晚上,小英煮了牛奶强迫他一定要喝下。他怀疑小英在牛奶里面下了安眠药,所以他才会睡得那么沉。小英就是要杀死他的,他是受害人。

看守所的会见时间有限制,我们来不及深入交流就已经到了会见结束的时间。陪同我一起会见的,是一位德高望重的资深女律师。

会见结束后,老律师笑着对我说,易律师,你回家可以去找一部美国电影看,名叫《致命诱惑》,也许会有所启发。

在听王某讲述案情的时候,我想起曾经看过的韩国电影《快乐到死》。讲的是:一位被戴了绿帽子的老公杀死出轨的妻子,又成功地嫁祸于妻子的情人。

回家之后,我特意找到《致命诱惑》。

这部电影讲述的是:一位律师有了外遇,情人要求和他结婚,他又不想破坏自己的家庭。情人不断地骚扰他,威胁他的家庭,还冲进他家里意图杀害他。最终,这位律师把情人给杀死了。

虚构的电影故事在现实生活中上演。剧情有些相似,但结果却是天壤之别。《快乐到死》中,那位老公因为手段巧妙,逃脱了法律的制裁;

《致命诱惑》中,那位律师因为属于自卫性质,所以没有受到指控。而我的这位当事人,却因涉嫌故意伤害致死,被关在看守所里,等候法律的审判。

虽然我对王某的陈述有很多疑问,但是我又觉得不能轻易做出判断。毕竟他是一位有着较为丰富的专业知识和实践经验的法律工作者,他应该不会做出如此愚蠢的行为。即使真的是他做的,他应该有充足的理由,留下足够的证据空间。对此,我觉得不必担心。

一切还是要看证据。

程序进入到检察院阶段,我们已经可以看到案件的全部证据材料。但看完卷宗后,我的心一下跌到了谷底。

关于王某与小英的关系,根据王某的供述,他们通过按摩认识后,小英就来到北京工作,和他住在一起。小英为他怀孕两次,有一次还是双胞胎。但是由于小英有较为严重的肾病,医生说不能生产,否则性命难保。所以,两次都是在怀孕六七个月的时候流产。王某想和小英分手,但是小英一直不肯答应,总是缠着他,包括到他工作的单位去闹。

一年前,两人发生争吵,王某将小英打伤,被派出所治安拘留十五天。

案发前两天,小英来到王某的住处,两人发生多次争吵。王某给小英买好了回家的车票,并将小英遗留在他住处的物品通过邮局邮寄回家,还给小英银行卡上打了 5000 元。

情人节那天晚上,应小英的要求,王某还为她买了一支玫瑰花。回家之后,王某为小英烧水洗澡、搓背,然后两人回房间休息。临睡前,小英为王某煮了牛奶。

关于第二天早上发生的事情,王某在公安局的讲述有两个不同的版本。

版本一:迷迷糊糊睡觉中,王某感觉胸部刺痛。睁眼一看,小英正拿着刀扎王某的胸部。他立即将刀夺过来,扎了小英左肋一刀。然后报警。

这种版本是王某早期的几次口供。

版本二:痛醒后他跳下床,进入厨房拿了一把水果刀,重新回到卧室,小英已经趴在床上,他扎了小英左后腰一刀,然后报警。

这是第一次会见时王某向我们讲述的版本,而且此后他对案发过程都是这样讲述。

从始至终,王某都强调只扎了小英一刀。但是,小英身上至少有五六处刀伤,其中两处致命伤,另外几处的伤口也很深。警方从现场提取了两把刀,一把是刃长为十多公分的水果刀,一把是刃长五六公分的折叠刀(削铅笔的小刀)。

根据法医的说法:王某脸上的刀伤,可以由折叠刀形成;小英身上的伤口和王某胸口的刀伤,可以由水果刀形成。

然而,如果王某第二个版本的陈述是真实的,小英并没有接触王某从厨房拿出来的水果刀,那么,王某胸口和小英身上的水果刀刀伤,绝对不可能由小英造成。

这就意味着:无论如何,王某说了假话!而且经不起推敲!

一次次地翻阅案卷,我对小英的遭遇充满了同情。

小英刚出生就被亲生父母遗弃,被人收养后很早就出来做按摩女郎。结识王某后,以为人生从此有了依靠。王某比她大十多岁,她仍然来到北京与王某同居,并为他怀孕两次。虽然王某并不愿意,她还是执意想把孩子生下来。由于肾病的原因,她不能生育,被迫流产。当她得知王某另有新欢,与王某发生争吵,被王某打伤。她回到老家治病,为了和王某一起过情人节,特意来北京,没想到失去了生命。

看着案卷中血腥的现场照片和小英身体上的多处刀口,我百感交集。这是一个身世悲惨的女人,命运对她如此刻薄!被遗弃,做按摩女,患肾病,流产,不能生育,被抛弃,惨死。我该如何为王某辩解,才能让自己的良心不受谴责?

阅卷之后,有一段时间我没有亲自去会见王某,而是让我的助手去会见。我不想见他。做律师这么多年,我从来没有这么反感过自己的当事人。

作为专门的刑事辩护律师,虽然我的当事人大多是贪官污吏、江洋大盗、流氓地痞、黑道枭雄,但是我总能找到他们身上的一些闪光之处,从而在感情上接纳他们,理直气壮地为他们辩解。

比如贪官,他们对自己的家人一般都有着很深的感情,对社会的弊端往往一针见血。

至于流氓地痞和江洋大盗,他们虽然无恶不作,胆大包天,但是很讲义气,敢作敢当。有些人贪生怕死,却也是真情流露。有些人自作聪明,一味狡辩,虽然荒唐可笑,倒也不能苛求。

在会见他们的时候,每当我说起自己的辩护思路,他们都是认真倾听,和我坦诚交流,当我说起亲人对他们的关心和期待,他们大多是泪如雨下,泣不成声,或者虽然面无表情,却看得出内心的波澜。

而这个案件中的王某,令我无语和愤怒。

在我们多次的会见中,他一次都没有问起过自己的亲人,包括他六十多岁的母亲和弟弟妹妹。他和家里人的关系并非不好,案发前他的母亲还来北京住过一段时间。当事人从不向律师打听家里的情况,这种情况我还是第一次遇到。

王某是一名法律工作者,有一定的法律知识和经验。他很固执地要求我按照他的思路辩护。他执意认为他是无罪的,认为自己的行为是正当防卫,认为自己才是受害人。

我问他:什么是正当防卫?你已经离开了房间,脱离了危险的环境,你又重新回到房间,小英趴在床上一动不动,你还走过去拿刀扎她左后腰,这难道也是正当防卫?

他说:是的,你可以回去认真研究一下刑法理论,好像陈兴良有这样的观点。当时危险仍然存在,我为了避免自己遭到进一步的伤害,所以先下手扎她,也属于正当防卫。

我说:如果你坚持自己最开始的供述,你是夺过小英手里的刀扎过去的,我们还可以考虑从正当防卫角度为你做无罪辩护。但是,你现在的说法却是你离开房间后去拿刀再进入房间,而且对方已经一动不动,你还去扎人家。正当防卫,你让我怎么说得出口啊?

他说:你回去再认真研究一下,好好研究。这个构成正当防卫。

我哭笑不得,只有语气坚定地一口回绝:关于正当防卫,还是你自己去研究吧。

我又问他:你离开卧室到你重新进入卧室,时间大概有多长?

他不耐烦地说:这个我不记得了。不过检察官曾经问过我这个问题,我说不记得。检察官说,那就是十秒八秒?我说差不多吧。

我问:这个时间记在笔录里面了吗?

他说:可能吧,我没看笔录就签字了。

我顿时愤怒了:你是一名法律工作者,你居然不看笔录就签字?你难道不知道这个时间长度对你很重要?你说你没有杀人,说小英是自杀。可你中间只离开了十秒八秒,你再回来的时候她已经一动不动了,她身上有好几处刀口,你觉得这么短的时间,可能吗?

王某仍然是一脸的不屑:这个并不重要,我也不知道她身上的伤是怎么形成的,反正不是我做的。检察院、法院爱怎么认为就怎么认为吧。

我被噎得说不出话来。如果是个法盲,我不至于生气。而我对面的这个人,是一名法律工作者,是一名从业十多年的法律工作者!虽然我知道,一个人被关进高墙之内,无论本身多么精明能干,都变成婴儿一样无助和无知,但是,他是一名法律人,对于法律,理应比一般当事人更清楚。可是他的表现,连法盲都不如啊。

我问他:小英家属提起了附带民事诉讼,关于赔偿这一块,有什么考虑?

使用 App 查看完整内容

目前,该付费内容的完整版仅支持在 App 中查看??App 内查看