铃木凉美女士,你仍期待同时收获怜爱与尊敬吗?

▲铃木凉美 图/受访者提供

“我的想法无时无刻不在摇摆,这种摇摆才是探讨现实的正确方式。”

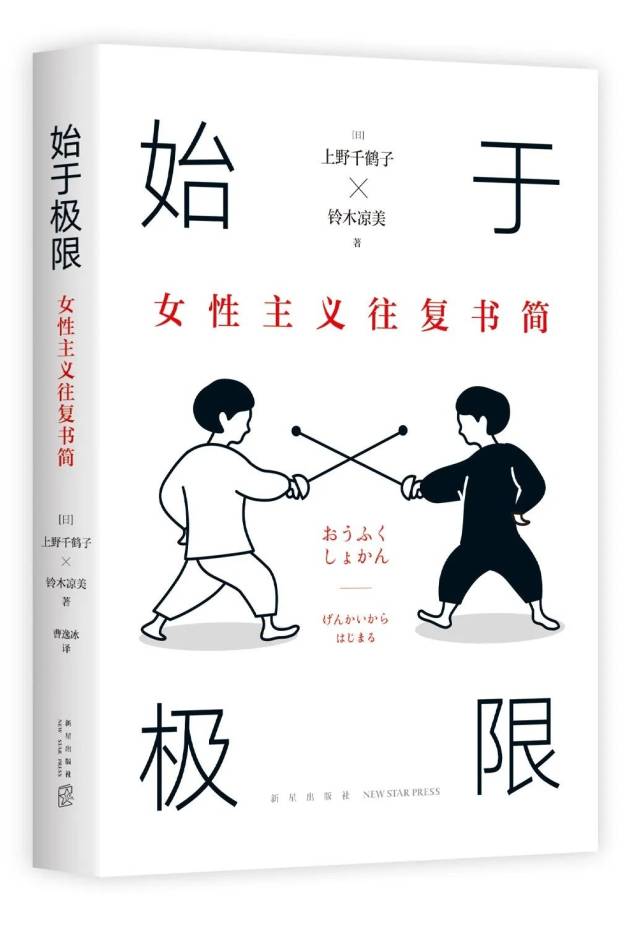

在疫情发生的2020年,作家铃木凉美与学者上野千鹤子开始了26封长信的对话。她们以社会学的智识解读日本现实,也无情而锐利地自我剖析。上野千鹤子直指铃木的“犬儒主义”“厌女”“恐弱”,也谈到对她的处境与创作的关心。

在推出对学者上野千鹤子的专访(点击阅读《上野千鹤子女士,你有灰心丧气的时刻吗?》)之后,我们继续推出对作家铃木凉美的专访。

本文首发于南方人物周刊

文 / 南方人物周刊记者 欧阳诗蕾 发自江西南昌

编辑 / 周建平 rwzkjpz@163.com

如果只看过往的经历,铃木凉美常被描述为“恶女”或“斗士”。

十年内出版了包括社会学著作、随笔、小说等15本书的作家,前AV女演员、公关小姐,《日本经济新闻》五年政经记者,东京大学人类学硕士,日本综艺节目常客……小说《资优(Gifted)》入围今年的芥川奖、与学者上野千鹤子合著的《始于极限:女性主义往复书简》在中国出版后,她收获了大量中国读者的关注,作为知识分子、家世显赫却投身夜世界的反叛者,以及既挑衅规则也能顺势为之的“拎得清的女人”。

她乐于掌握这份主动,给人留下了她在多重身份中游走自如的印象。回忆起自己在AV行业中令人心惊的生命危险时,她笔锋一转,便以社会学视角如分析素材般剖析自身处境,“AV行业的女性商品价值随着从业年龄而降低”;她一贯在著作和采访中嘲讽男人的愚蠢、表达对男人的绝望,又在书名自白《想变成可爱、狡猾又刁钻的妹妹》;而在综艺节目中,她的讥诮总被美丽和圆融所裹饰,笑着透露以前在拍摄片场会带上让·鲍德里亚的书,语调温柔地提到大谈“安倍经济学的谎言”的客人:“(他)引用最近刊登在《东洋经济》上的言论……好像是自己去考察过了一样呢。”

当人们消费着铃木的AV从业史,想象她的强者形象与自主状态,并顺滑地接受了与此相伴的男性主导的、性产业合法的社会系统时,只有上野千鹤子注意到,铃木的坚强和圆融只是她精神世界的冰山一角。

2013年,铃木凉美以社会学者的身份出版《“AV女演员”的社会学》,随后被《周刊文春》曝光以往的从业经历。不久,铃木凉美在随笔集《卖身的话就完了》中提到与母亲的对话。身为学者和作家的母亲总是通过语言与年幼的铃木碰撞并期待回应,年幼的铃木常常处于被迫解释自身想法的处境,很小就失去了沉默的权利。当时的新书沙龙结束后,只有上野千鹤子惦记着这一处境,这位年长她35岁、恰似母亲年龄的女士朝她走来,说:“这样一个妈妈可真让人头疼啊。”

在疫情发生的2020年,铃木凉美和上野千鹤子开始了26封长信的对话。她们以社会学的智识解读日本的现实,也无情而锐利地自我剖析。上野千鹤子直指铃木的“犬儒主义”“厌女”“恐弱”,也谈到对她的处境与创作的关心,甚至不惜前所未有地自剖早年经历。此前唯一与铃木长期书信对话的,只有她2016年离世的母亲。比起以往的从容圆滑,铃木凉美的踌躇、不安和绝望几近裸露,她说起夜世界与社会对自己影响至今,在信中问,“上野女士,您如何对男人不绝望呢?”

2022年秋天,26封长信汇成的《始于极限:女性主义往复书简》在中国出版,与铃木凉美同龄的作家柏小莲在阅读通信时发现,“不断自我代入的是铃木女士,她的叛逆、讥讽、愤怒、无力和失望,她对待世界的那种逆来顺受和解构一切的态度,我都是非常认同和感同身受的。每当铃木女士想摆出一副假装无所谓假装没受伤一笑而过的态度时,上野女士就一点一点细致又毫不留情地把那些轻浮和浅薄给打碎和吹散。”

39岁的铃木凉美继续夯实着她多重身份下极具张力的融汇性,她在2021年出版了社会学作品《JJ与它的时代:女孩在杂志中梦到了什么》,2022年则以作为小说家出道作品的《资优》入围日本芥川奖,她刚写完第二部小说《Graceless》。“为得到怜爱与尊敬,AV女演员和高学历的头衔我都需要。”她如此坦然地说出欲望,“只不过当过AV女演员、又在报社工作过的我略极端了一些。”

《南方人物周刊》2014年对铃木凉美的报道指出,《周刊文春》忽略了铃木的社会学者身份,纠缠个人过往而无视研究本身。这一次,我们希望从研究与创作的层面采访铃木女士。邮件采访意味着部分交出对话的主动权,我们收到的翔实回答更像是铃木女士的自白,她处处标注着女性的主体性,又时时透露出退一步的思考和犹疑——比如对关于“夜世界”标签的问答,她没有急于摘除自己,用早已运用自如的学术视角给自己和系统的关系找一个正确的位置,而是直接投入了生活与现实的混沌,“我至今不认为自己是受害者,但也从未忘记过自己有夜世界的背景……今后我也会断断续续地写一写我记忆中的那些夜世界的女性。”

也许这就是铃木女士所决心贯彻的人生,“原因很简单,我就是喜欢。”

可复制的“美丽公式”

南方人物周刊:日本的时尚美妆杂志在中国中也很受欢迎。在你2021年出版的《JJ与它的时代:女孩在杂志中梦到了什么》中,研究对象是曾被日本女大学生奉为圣经的时尚杂志《JJ》。为什么选择《JJ》,在风靡日本的半个世纪里,它如何塑造了几代日本女性的外貌审美与行为模式?

铃木凉美:上世纪90年代,《JJ》在日本发行了近80万册,广受当时的年轻女性支持。如果用一句话来概括全盛时期的《JJ》所倡导的“女性的活法”,那就是“女人只要被好男人选中,就能收获幸福”。我们也可以说,当时的《JJ》在鼓励女性向高档商品靠拢,以嫁给理想的男性为目标。

实际翻看一下杂志,你就会发现,“这样的穿衣风格在职场更讨喜”“男生理想中的女生穿搭”之类的文案随处可见,“会给男性留下怎样的印象”成了选择衣饰的标准。今天的年轻女性想要靠自己的双手开拓未来,断然不会赞同这样的规范。因此,随着价值观的转变,《JJ》的销量逐渐下降,最终休刊。

不过,我之所以认为《JJ》是个很有趣的研究题材,是因为《JJ》最开始宣扬的理念虽然是“成为理想的妻子”,但杂志所倡导的时尚穿搭和模特们的身姿超越了这一理念,哪怕在当时的女性看来都极具吸引力。

我不认为支持《JJ》的女性购买杂志仅仅是因为想讨男人欢心,想靠男人的钱过上幸福快乐的生活。虽说《JJ》刚起步时确实立足于依赖男性的思想和有利于男性的理念,但在不知不觉中,这股运动脱离了那些思想,开始为女性独立而发展了。

所以我认为,与其谴责《JJ》是向女性灌输依赖男性的思想的战犯,不如写一写那些得到了《JJ》的女性对它是多么狂热,又是如何通过它汲取力量并昂首挺胸活下去的。

南方人物周刊:《JJ》诞生的时间也很有意思,1974年日本的第二次婴儿潮结束后,长期少子化开始。但诞生于1975年的《JJ》倡导着“婚姻等于幸福”,在20世纪90年代成为许多大学女读者的最爱。日本的婚育数据与《JJ》受捧呈现出不同的社会趋势,你认为原因是什么?《JJ》从1975年创刊到2021年2月停刊,它所推崇的“美丽”根据不同时代的审美作了何种调整?

铃木凉美:日本的少子化问题非常严峻,原因是多方面的,包括社会缺乏对养育子女的支持、经济长期低迷导致未来充满不确定性等等。不过从长期来看,日本女性的社会活动参与度确实有所提升,晚婚化趋势愈发明显,全职主妇的占比也有所下降。但我们也不能否认,在上世纪90年代的“《JJ》女生”之中,占主导地位的价值观依然是“婚姻是幸福的前提条件”。婚姻在过去是家长、家族之间的结合,在现代却成了个人追求幸福的一种形式和恋爱结成的果实,独立于家族之外了。在我看来,这也许就是上述现象的背景原因。

另外,虽然在大众的印象中,《JJ》倡导的是美好的婚姻和富裕的生活,但它其实也经历了种种变化,想方设法去抓住当下女性的心,这种努力一直持续到一年前的休刊之前。最具象征性的改变就是,在《JJ》的第一位也是最后一位女性主编的任期内,编辑部考虑到结婚年龄的上升等因素,将杂志目标读者的年龄层从“女大学生”一下子提高到了“25岁”。而且在《JJ》发行的最后一年,它聚焦了许多将工作视为人生头等大事的强势女性KOL(关键意见大伽)。奈何日本出版市场整体萧条,再加上现代女性更注重自主选择,介绍流行趋势、给出建议的日式时尚杂志已经不契合她们的需求了,我觉得这可能也是《JJ》休刊的原因。

南方人物周刊:一方面是时尚杂志顺应时代而不断调整“美丽公式”,另一方面,女性的这类需求似乎不曾变过——《JJ》纸刊停刊了,但在网络时代仍有许多种变形:网上流行的“斩男妆”类妆容穿搭教程、日本综艺《有点心机又如何》里教女生用小技巧捕获男生的心……这种需求背后的女性欲望是否不曾改变?

铃木凉美:在我看来,《JJ》所倡导的“讨男人欢心”有一个具体的目标,那就是幸福的婚姻,而今天的“斩男妆”和《有点心机又如何》中介绍的“勾心小技巧”并不以结婚为目的,更多的是为了满足自己的自尊心。简而言之,“寻求男人的支持”已经从“与实际利益挂钩的行为”转变成为认可欲求服务的“斩男”。通过被男性欲想(包括性方面的欲想)来满足自尊心从某种角度看也是一种对男性的依赖,但我们也可以说,这类女性的活法本身变得更加自主了。

不过反过来说,“哪怕不以结婚为目标,不得到男性的赞赏就无法满足”这种现象中似乎也存在一个更深层的自尊问题。

延续至今的“夜世界”社会学观察

南方人物周刊:《南方人物周刊》曾在2014年报道你,当时是基于你的社会学研究《“AV女演员”的社会学》。在这本有别于日本以往的“夜世界”研究的著作中,你强调了AV女演员对职业的“主动选择”,好奇你当时的研究动机与方法,你选择呈现AV女演员的“主动选择”,所要反抗的现实环境是什么?

铃木凉美:准确地说,并不完全是那样。我的论点是,从“主动选择/被迫选择”这样的二分法来探讨色情行业的女性是有局限的。第一个促使我写《“AV女演员”的社会学》的契机是,我感到在学术层面探讨性产业、色情产业和风俗店时,许多研究似乎都拘泥于“有无能动性”“是出于自由意志还是被迫”这样的问题。

我当过AV女演员,根据我的亲身观感,包括我在内的AV女演员往往既非完全出于自由意志,亦非遭到了强迫。“她们看似是主动选择了这条路,实则受到了社会体系的强迫”“关键在于她们自以为这样的选择基于自由意志”……一味地像这样纸上谈兵,似乎也无法认清现实。所以我想从“自己在现场发生了什么”这一观点出发,深入剖析这样一个问题:为什么她们看起来像“基于自由意志从事那些工作的自主女性”?

南方人物周刊:这部研究在出版后引起关注,不久后《周刊文春》报道了你的过往,接下来你写作、上综艺,也常被社会讨论。我想从社会学研究者的角度来说,这是非常难得且独特的长期观察视角,亲身入场,体验日本社会各层面的不同反应(那似乎也成了人们标榜自己的方式),媒体,男人女人,有些指责和反对来势汹汹,但有些支持也显得蛮横。这会让你重新审视自己的位置吗,对最初研究中突出的“主动性”是否会动摇?

铃木凉美:我的想法无时无刻不在摇摆,而且我个人认为,从某种角度看,这种摇摆才是探讨现实的正确方式。刚从报社独立出来的时候,我本无意公开做AV女演员的那段过往,也无意在采访中露脸,但被杂志曝光之后,我就无法再隐瞒下去了,在网上搜索我的名字,甚至会跳出大量的色情照片。

我积极露脸的原因之一是,想尽可能多地以作家的身份出现在媒体上,借此覆盖“只会搜出一堆色情照片”的情况。

有时候,我感觉过去被曝光反而让我可以在没有思想包袱的前提下发表关于那个领域的见解。但有时候也会心生怨怼,只想在没人知道那段过去的前提下安静地创作。

以我这样的方式写作和发言,难免要频频面对一些非黑即白的问题:你后悔拍AV吗?AV女演员们的选择是否基于自由意志?你是否拥护色情行业?AV女演员是受害者吗?是否应该限制AV?……我对这些问题的回答都是“Yes and No”。常有争取妓女人权的人、推进限制利用女性身体进行性表达的人逼问我:“你到底是敌是友?”

我时常感到,世人似乎正试图将事物分为黑白两类,在两者之间划出明确界线,创造一个没有暧昧模糊的世界。现实是纷繁复杂的,无论是人的意志还是社会的压迫,都被配置在大跨度的渐变之中。我会继续写下去,继续刻画这种暧昧模糊的现实。

南方人物周刊:作为社会学者,你何时、为何开始研究身体的商品价值?你和上野千鹤子在通信中提到因为急于摆脱受害者身份而强调女性在AV产业中具有能动性、自愿选择成为性客体,而忽视了一部分在其中无法脱身的女性,也从而忽视了更大的结构性问题。在书信往来之后,你是否继续着相关思考?你在研究中采访的女演员们,她们之后的人生选择如何?

铃木凉美:我上初高中时,媒体时常报道年轻女性随意将性商品化的现象(例如援交、卖原味),所以我自然而然对女性和商品价值的问题产生了兴趣。至于根据个人经验开展具体的研究,是在投入小熊英二(庆应义塾大学日本社会学者,专攻历史社会学)老师门下之后。

我确实对“将置身性风俗产业和色情产业的女性视作受害者”这一观点相当抵触,从某种角度看,这也是我开展研究的立足点。这是因为,根据年轻时的亲身经历,我认为置身于性商品化第一线的女性们的现实,与学术界和社会运动对她们的描述存在一定的背离。因此我不太在意她们“作为受害者的侧面”。直到现在,看到各路学者和活动家把“将性商品化的女性”定位为“被剥削的受害者”,我还是会产生一抹违和感。简而言之,我认为我们需要坚持探讨她们每个人的两面性,而不是将问题简化。

顺便一提,AV女演员的后续人生选择可谓多种多样。哪怕光看我认识的那些人,也是有人开起了美甲店,有人生了三个孩子,还有人当了警察。不过需要注意的是,那些能查到行踪、能联系上、能通过社交网络得知其近况的人,往往是她们之中相对成功、幸福且生活没有什么问题的人。忘记那些联系不上的人,只关注取得成功、抓住幸福的人,会导致错误的社会认知。

南方人物周刊:此前你在研究中采用了微妙的局外人视角,直到与上野千鹤子的通信中,你才讲到当时在片场遇到的烧伤和窒息的危险,但笔锋一转就开始以社会学视角自我分析,“AV行业的女性商品价值随着从业年龄而降低”,处处展现着对自己处境的高度自觉。但是,你的切身感受是什么,你在当时和此后是否受到了持续性伤害?“夜世界”一度令你沉迷的是什么,你曾想解构“夜世界”的快乐而看到内在,现在回望是否实现了这个愿望?

铃木凉美:我至今认为夜世界有某种独特的魅力或引力,或者说可怕之处,所以我仍在书写关于它的小说和专栏。如果说我当AV女演员的时候没有受到任何伤害,那肯定是谎话。但在白天的工作与现在的工作中,我也受到了不少伤害。要是有人问我两种伤害有何不同,我就很难回答了。放眼日本当前的政治和经济形势,谁敢断言更黑暗、更罪恶的是AV行业还是政治中枢呢。和我活跃在AV行业的时候相比,“当过AV女演员”的过去确实给现在的我带来了更大的压力,但那段经历也为我提供了贯穿终生的写作主题。

人的伦理与感官层面的厌恶也许是不容小觑的。虽然没有人能够以一种无可指摘的方式否定卖身,但还是有许多人认为卖身不是什么好事。年轻时,我总觉得这种没有理由的伦理观是不清不楚的,想去伦理的边际看一看,但如今的我对厌恶这种感觉本身抱有一定的敬意。从事过容易让人产生感官层面的厌恶的工作,就等于是给自己打上了一个毕生都无法抹去的印记,这也是我不得不接受的事实。

南方人物周刊:在综艺节目中,你谈到以前在拍摄片场会带上让·鲍德里亚(在“消费社会理论”方面卓有建树)的书。带书只是因为想读,还是你也意识到,在以女性身体作为商品价值排序的世界里,你的高学历与才智成为你区别于人的武器?当你根据自己在AV界的采访和经历撰写硕士论文时,这种抽身而出的社会学观察视角,是你抵抗的一种方式吗,社会研究者的身份,能让你有抽离感或免于伤害吗?

铃木凉美:我的兴趣和实际的人生是紧密相连的,我有“正因为自己曾置身其中,才对它更感兴趣”的一面,也有“因为对它感兴趣,所以才进入其中”的一面。将其视作研究对象对我来说是一种逃避,因为这意味着我在某种程度上无法成为完完全全的当事人,可以始终保有第三方的视角。但与此同时,无论身在学术界还是AV行业,我都有一种疏离感,觉得“这里是我容身之地的一半,但我并不完全属于这里”。带鲍德里亚的书去片场,也许是年轻时的我为了保持“做AV女演员,但不成为除了AV女演员什么都不是的人”这一状态而做出的些许抵抗。

▲2022年1月10日,日本横滨,年满20周岁的年轻人参加“成人礼”活动 图/视觉中国

不同代际的历史风景

南方人物周刊:“为得到怜爱与尊敬,AV女演员和高学历的头衔我都需要”这句话让人印象深刻,现在依然如此吗?这种选择和踌躇的背后是什么?

铃木凉美:如今,“女性的幸福”的定义变得多样而复杂了。我全然不觉得“想要成为优质男性眼中有魅力的女性/想要被喜欢的人所爱”的欲望已经完全消失了,也不认为男性的口味从“清纯无垢、天真可爱的女性”发生了高速的转变。然而今时今日,女性的自尊心很难仅靠“被男性喜欢/拥有幸福的婚姻”得到满足。想要通过工作实现自我价值,想要得到世人的尊敬……女性的追求日趋多样化了。

我也不过是一个希望被爱、希望作为一个女人被人珍惜但只有这些又不满足的女性。许多女性既想要女人味,又想拥有跳出女人味范畴的个性,只不过当过AV女演员、又在报社工作过的我略极端了一些。

南方人物周刊:你曾在书中提到,一些女性至今期盼男方提出“请和我交往”,否则坐立不安,但在工作中又步步高升从而不把男人放在眼里。“她们身披浪漫爱意识形态的余香,带着男权的伤痕,捧着老一辈交到她们手中的尊严,还有自己决定自身价值的自由,但她们一样都不舍得抛弃,只得东奔西跑,手足无措。”这种踌躇是从哪一代日本女性开始出现的?

铃木凉美:我当然也会感受到那种摇摆。一边嘲笑日本男性的过时品味,鄙视他们“追求以男性为主导的关系”的性质,一边却无法在他们的评价之外体会到自身的价值,这可能是我们这一代人的主要病症之一。

在我看来,在女性获得参政权、《雇佣机会均等法》施行、双职工家庭与女性生育后继续工作皆成常态、女性开始和男性接受类似的教育的过程中,女性渐渐摆脱了被局限为“妻子”(守护家庭的人)这一烦恼,但同时也渐渐形成了上述摇摆的状态。

虽说性别平等观点已经在社会上广泛传播,男女双方都养成了嘴上说“正确的话”的习惯,但在恋爱和性等方面,保守或传统的价值观仍然占主导地位。我认为,似乎正是这种矛盾的状态加剧了女性的摇摆与踌躇。

南方人物周刊:在一年的通信中,你和上野千鹤子探讨了许多女性面对的问题,但直面上野女士提出的“犬儒主义”“厌女”“恐弱”似乎也不容易。你在通信的一年里不断审视自身,是在什么样的内心状态下度过的?还有什么你们依然存在根本分歧的观点?

铃木凉美:且不论“分歧”一词是否贴切,我们双方的观点的主要差别在于所见所闻的时代背景。上野女士长年置身于男性主导的学术界和东京大学。在那里,思想仍非常陈腐的男人仍抱有歧视观念。她肯定以血肉之躯感受到了女性的强大与弱小,并在那样的大环境下不懈抗争。

而我成长在一个至少在制度层面逐步消除了性别歧视的时代,问题已经变成了如何在“男女的生理特性差异”和“社会性别角色划分”之间找到平衡点。也许就是经验背景层面的差异,让我们在看到相似的事物时,在“先看哪里”“更重视什么/什么的优先级更高”等方面表现出了些许不同。这一年也让我深刻认识到了自己这一代人的问题(因女性的保守倾向被称为“开倒车”一代的也是我们)。

在日本,围绕男女的问题,无论是在法律和公司制度层面,还是在个人关系与情感层面,都只实现了非常缓慢的进展,但即便如此,常识和价值观也会缓缓地与时俱进,制度层面的问题也在逐渐改变。可能在某些方面,上野女士那一代人所感受到的不便,在我们这一代已经以极其常识性的方式得到了解决。但在另一些方面,类似的不便仍在继续。在我们两代人看到的种种风景中,差异最大的可能是全职主妇的占比和女性的工作方式,而最相似的也许是男性个体(或女性个体)的偏好和行为。

南方人物周刊:看到你和上野千鹤子的通信,会想到你和母亲的通信。你写过母亲的担忧,“我不能原谅你,因为你满不在乎地伤害了我爱到骨子里的女儿的身体和心灵。”一年通信让你对母亲的理解发生变化了吗?

铃木凉美:母亲是对我影响最大的女性。与此同时,击败她也是我长久以来的首要目标。直到现在,我仍会时常思考“母亲遇到这种情况会怎么说”,以“反驳母亲的观点”这一方式塑造自己的观点也是常有的事。有时我甚至觉得,自己在母亲去世后继承了她向我提出的种种问题,也一直在思考那些问题(例如,为什么喜欢做伤害自己或危险的事情,为什么不在性方面更小心谨慎一些等等)。我的母亲是一个倾向于用尽可能多的文字来表达其观点的人,但我在给上野女士写信的过程中再次认识到,她也有她的矛盾、情结、癖好和认可欲求。

小说家

南方人物周刊:2022年,你作为小说家的出道作品《资优(Gifted)》入围了芥川龙之介奖,这本书写的是女主角——俱乐部的女公关——与生病的母亲的故事,似乎能看到半自传体小说色彩。在创作者身份之外,这本书对作为女儿的你来说有什么样的意义?

铃木凉美:在“送母亲最后一程”这方面,这部作品显著反映了我的亲身经历,但作品中那位母亲的人物形象几乎与我的母亲形成了鲜明的对比。从某种角度看,小说中的母亲是通过在女儿身上留下烧伤的痕迹促使她拒绝身体的商品化。我的母亲则始终借助话语来否定卖身与性的商品化。烧伤是一种虐待,所以我母亲的做法显然更为正确,但烧伤有时反而更能强有力地保护女儿。在这个层面上,作品也反映了我的感慨,即“组织否定卖身的话语是何等艰难”。

南方人物周刊:你曾说,在母亲去世后,你才切身感受到母亲对自己的担忧和恐惧有多深,因为自己一次次以不情愿的方式被人们消费——不少媒体和出版社的约稿总要扣上此前的从业经历和“夜世界”标签,综艺通告则提出性感的着装需求,但现在创作了十多本书后,你还会面临这样的情况吗?你会拒绝吗?

铃木凉美:直到现在,第一次采访我的媒体仍会重点强调“前AV女演员”这一头衔,也常有人要求我用煽情的方式讲述自己的故事。刚开始写作时,我觉得只要能让更多人知道我的书,把能用的方法都用上也无所谓,再加上各路媒体都是这么干的,搞得我也有些习以为常了。然而,就算人们通过那种方式知道有我这个人,也很难让他们对我写的东西感兴趣,往往是短暂关注一下、消费一下,仅此而已。所以我最近每每看到过分露骨煽情的报道标题,都会争上一争,让对方改掉。不过我写的东西确实与我的人生挂钩,我一直在围绕夜世界写作也是不争的事实,所以常有人指出,“既然你拿这当卖点,就不该有怨言。”

南方人物周刊:但铃木女士,我想,作为创作者,你对夜世界的书写,是否也是在重新梳理以往经历、夺回人生的叙述权呢?

铃木凉美:我觉得夜世界的一大魅力是,它也是一个可以露骨地呈现身为女人的痛苦、滋味和乐趣的地方。我对女性有着无止境的兴趣,自然而然就写了很多关于那个世界的东西,而我所面对的疑问和主题(例如,我们能以怎样的形式否定性的商品化,为什么有些女性明明没有任何经济上的难处却还是被那个世界吸引等等)也都扎根于置身那个世界的体验。作为一个有夜世界背景的作家,我应该会继续围绕那个世界钻研思考。

南方人物周刊:但还是令人好奇,你之后的写作会有摘掉“夜世界”标签的意识吗,还是说可以接受“受害者”这个身份,与之共存?

铃木凉美:我至今不认为自己是受害者,但也从未忘记过自己有夜世界的背景。我的第二部小说《Graceless》聚焦的是我早就想要刻画的色情行业的女性们。今后我也会断断续续地写一写我记忆中的那些夜世界的女性,好比既愚蠢又顽强的妓女,又好比那些只能通过被男人购买才体会到自己还活着的女人。原因很简单,我就是喜欢AV女演员、妓女等置身夜世界的女性。

(特别感谢曹逸冰对本文提供的翻译帮助,以及赵婷婷对本文提供的帮助。)