《文汇月刊》背后有何故事?梅朵半夜催稿 敲门声让作者心惊胆战

作者:简 平

一

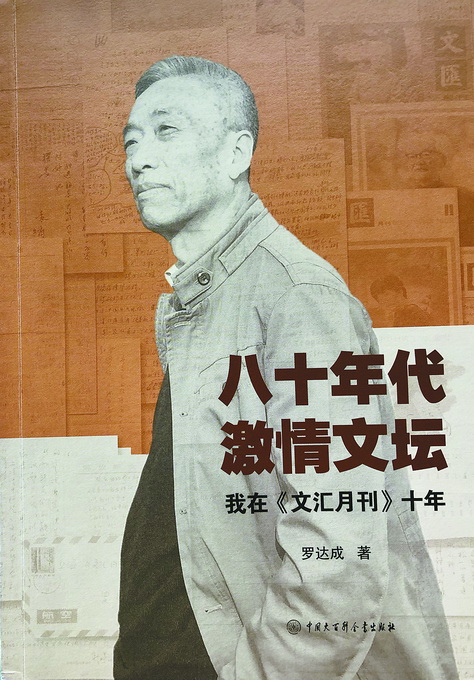

罗达成的这部回忆录堪称煌煌巨著,近五十六万字,厚达五百五十多页,以这样的体量来记录《文汇月刊》十年的出版史其实并不为过,它是庞大的,是厚重的,更是激扬的。作为这本杂志的副主编,作为见证并参与创造了《文汇月刊》的辉煌及至上世纪八十年代中国报告文学黄金期的编辑家和作家,罗达成满怀激情和温暖的叙述真实、真切、真诚。这样的回忆录由罗达成来写,确如上海市作家协会副主席、《上海文学》杂志社社长、诗人、散文家赵丽宏所说:“非他莫属。”

《文汇月刊》真是文坛的一个奇迹,一创刊便以名家荟萃、琳琅满目、锐意进取令人们竞相传阅,交口称赞,很多期均以打动人心的文章而洛阳纸贵。1980年1月,这本杂志横空出世时,我还不到二十二岁,正在上海沪东一家小小的房管所里做木匠,每天背着装刨子、锯子、凿子、榔头、螺丝刀的工具袋,按照居民的报修单,挨家挨户修理木门窗和木地板,更多时候,则是跟施工队将新村里原有的“弹硌路”的路面统统铲掉,铺成水泥路。但我的心里一直有个梦,我希望有朝一日成为记者和作家,虽然这个梦实在是遥不可及,但我却孜孜不倦,所以每当《文汇月刊》出刊那一天,总像是我的节日,我愿意读着杂志,陷入我的白日梦。

虽然我是《文汇月刊》的忠实订户,但邮局送来的杂志常常被人“捷足先登”拿了去,我只好再去报刊亭购买,可好几期有内容精彩的杂志刚上摊便被抢购一空。罗达成在回忆录里也有这样的记录:新华书店只看了目录,就包下了开印的十万册创刊号,上市第一天,上海南京东路的新华书店就挤坏了两块玻璃;孟晓云的报告文学《胡杨泪》发表后,各地索要这期刊物,只能匆匆赶印十万本小册子;刊登刘晓庆自传《我的路》的那期杂志纵然加印到三十万册,还是供不应求。罗达成在本书《写在前面:心头的熔岩与读者的梦》一文中,用“熔岩”来形容他作为编辑深埋心头在《文汇月刊》工作的那段经历,而他所说的“读者的梦”,则心有灵犀般地描画了像我这样怀有梦想的普通读者,在《文汇月刊》的陪伴下走过整个八十年代。

由于那时我无法进入大学读书,所以只能自己学文学、学艺术、学写作,教科书就是《文汇月刊》。那时候,没有一本文艺综合性期刊能像《文汇月刊》那样,集齐了中国最优秀的作家和艺术家,期期都有豪华的作者阵容,都有后来被证明是经典的精品力作,这使我从一开始就有了一个追求的方向。我会反复阅读那些触动了我的报告文学、小说、散文、文艺评论、杂文,在上面用铅笔划满了标示重点的三角形、圆圈和波浪线。有一天我外出干完活,回到房管所,一个领导拿着一封写有我名字的信向我走来,我看见信已被拆开。领导说:“这是上海市工人文化宫《工人创作》编辑部寄来的,里面有你参加创作学习班的录取通知和听讲证,但我要告诉你,因为学习班要占用半天工作时间,所以我们不同意你去!”我听后,觉得再解释什么也是无用的,所以很干脆地说:“好吧,那就不去了。不过,请你把听讲证还给我,我要做个纪念。”领导听后,一边说你又不去,要听讲证干吗,一边当着我的面,把听讲证撕个粉碎。我心里沮丧极了,掉头而去。这时,门卫间里的老戴叫住我说,你订的《文汇月刊》来了。我当即站在路边,读起了那期杂志刊登的汪曾祺的小说《职业》,看到文章里的主人公,那位卖椒盐饼子西洋糕的小男孩,为了生计非常尽职地吆喝,可有一天,见巷子里没人,他天真毕现,将“椒盐饼子西洋糕”调皮地吆喝成了“捏着鼻子吹洋号”!我读着不禁大笑起来,先前的郁闷不但一扫而空,文艺创作的激情更是空前地被点燃了。

二

《文汇月刊》是由文汇报社主办的,它的出版生逢其时,沐浴着改革开放的春风。罗达成在回忆录中引用时任文汇报社党委书记、总编辑马达的话:“那时正值百废待兴,我们也是雄心勃勃,计划在日报之外,再搞周刊、月刊和《文汇年鉴》。”当马达在为报社的发展勾画蓝图、运筹帷幄之际,刚刚归队的《文汇报》的一位老将,也曾是《大众电影》主编的梅朵已经前来请缨了:“希望报社能办一本以文学为主并扩及其他文艺领域的综合性的刊物,要办得与众不同,名家云集。”马达和报社领导班子很快批准筹办《文汇月刊》,由梅朵、谢蔚明、徐凤吾组成了“创刊三老”。

这是一批有担当的、有高度事业心的人,罗达成在回忆录中详细讲述了梅朵和他自己因为忠诚于一份事业而倾心投入工作的故事。为了组稿,身患严重心脏病的梅朵每个月都要去一趟北京,有时候一待就是二十来天。那时,北京的高层楼房老断电,电梯停开是常事,梅朵便一次次地爬十几层的楼梯去拜访“高层”作家;他还带着面包和药片挤公交车,每天十来个小时来回奔波,在文艺名家中横闯直撞。历经劫难的梅朵是个宽厚的长者,但他的组稿风格却疯狂霸道,逼稿、催稿“不择手段”,又是写信,又是打电话,最厉害的“杀手锏”是发电报,而且他发电报经常是掐着夜半三更,还总是“加急”,那重如擂鼓的敲门声在静夜里格外吓人,让作者胆战心惊,痛苦不堪,不得不乖乖地按时交稿。结果,“梅旋风”的绰号在京城作家圈里传开了,还被概括出一句话来:“梅朵梅朵没法躲。”但正是这样的职业坚守和敬业精神,文学的沃野里得以开辟出《文汇月刊》这块风光猗旎的新苑。

梅朵工作起来不仅是自己不喘气,也不让别人喘气。罗达成在《文汇月刊》做报告文学编辑的同时,在梅朵的“强压”下,自己也写了许多优秀的报告文学作品。罗达成这样回忆他遭遇的第一次“突然袭击”:那是1980年11月中旬,他调到《文汇月刊》才两个月,去福建开会、组稿半月后刚回到办公室,就被梅朵截住了。梅朵说答应为下一期杂志写李谷一稿子的作者临时不写了,可配发文章的李谷一的封面已经在印制,所以另外找人顶替来不及,就由你去写吧,下午就去北京,机票已经为你订好,出差费用也给你借好了。罗达成听后,一下子被打懵了,他完全没有准备,对流行音乐领域一片茫然,但梅朵不由你分说,将你逼上梁山,甚至凭空取好了标题。就这样,罗达成被逼出一篇影响甚广的报告文学《你好,李谷一》。我一直都很喜欢罗达成的报告文学作品,他的文字富有激情和诗意,同时也具有撼动人心的力量,他写的《中国的旋风》、《“十连霸”的悔恨》、《杭州市001号》、《一个成功者和他的影子》、《少男少女的隐秘世界》、《与大海签约》等都成为我日后写作报告文学时的“标杆”。

三

其实“梅朵梅朵没法躲”这句话,我最早是从女作家程乃珊那里听到的。《文汇月刊》在强势突击报告文学的同时,也在小说方面锐意进取,推出了茹志娟的《路标王》、张辛欣的《疯狂的君子兰》、张贤亮的《肖尔布拉克》、李杭育的《红嘴相思鸟》等一大批优秀作品。《文汇月刊》的另一位副主编肖关鸿主要负责小说这一摊,他很快就盯上了当时在文坛迅速崛起的程乃珊。1985年调到上海市作家协会任专业作家之前,程乃珊一直在地处上海东北角棚户区的惠民中学做英语教师,有时候我因为马路工做得又苦又累,还不时受到斥难,便去找程乃珊“诉苦”。我至今清晰地记得这所上海“下只角”的中学,门前的小路逼仄潮湿,校门口放置一排开了盖的木制马桶,那是对面弄堂里的住家洗涮完之后拎出来晒干的。我和程乃珊在学校图书室里一聊就是很长时间。其实,那时的她也很困难,她想请创作假,可学校却不应允,但她精神振奋地跟我说,没有什么可以难倒我们这些有文学理想和信念的人,我们终会实现自己的愿望。她的话给了我很大的勇气和力量。在程乃珊的推荐下,我在1983年发表了自己的“处女作”,后来如愿以偿地成为一名记者。那时,程乃珊也被梅朵和肖关鸿逼得天天埋头写稿,但她不负众望地在《文汇月刊》上刊发了许多好作品,像中篇小说《女儿经》在发表后风靡一时,马上就被拍成了电影。

罗达成在回忆录中用一个章节的篇幅,满怀深情地写了他和赵丽宏的深挚友谊,回忆了他们第一本书的出版经历,让我们看到了文学跋涉者的艰辛以及收获时的喜悦。有意思的是,我加入中国作家协会的介绍人之一便是赵丽宏。后来我不仅从事写作,还做起制片人,拍摄电影和电视剧,我担任制片人的第一部影片便获得了“中国电影华表奖”,而我在影视方面的最初启蒙,即得益于《文汇月刊》。

从2012年初到2018年1月,罗达成写这部回忆录花费了六年多的时间,从七十岁一直写到七十六岁,完成之时,用他自己的话说,“如同无边苦海中始终看不到岸边灯火的一叶孤舟,挣扎靠岸”。他在第一时间将完工的消息告诉了赵丽宏,因为是赵丽宏动员他写这部回忆录的,他曾在上海作协那个淡雅的、书香味十足的咖啡馆里“警告”罗达成:“如果不以这本极有价值和意义的回忆录终结写作生涯,你一定会抱恨终身,不能原谅自己!”罗达成是怀着一份责任感和使命感来写这部回忆录的,他说他将不惜以生命为代价。写完这部回忆录才几个月,罗达成便被确诊罹患直肠癌,随即动了手术并进行化疗,我听到这个消息后,感觉真是悲壮如斯,我想,对梅朵、罗达成他们来说,《文汇月刊》的确比自己的生命更重要。

1990年6月,《文汇月刊》最后一期的封面,是满头银发的柯灵先生,他披着一件黑色的呢制大衣,神情凝重地席地而坐;他身后,由方砖铺就的甬道上,散落着片片金黄色的落叶,虽然枯萎,但反映出生命曾经有过的灿烂和饱满。《文汇月刊》停刊后,罗达成转去《文汇特刊》,我曾在他主编的《生活》副刊上发表散文《烛照生命》,以此表达即使岁月流逝,变迁无可挽回,但为理想和信念付出的努力不会被遗忘,它将永远镌刻在人们的心里,镌刻在史书上。前几天,我问我曾经的同事、马达的女儿马晓霞是否还保留着《文汇月刊》,她说在父亲马达去世之后,便把整套杂志拿回自己家存好。我也问了我的好友张菱儿,她的祖父、曾在《文汇月刊》上发表过作品的著名诗人公木当初保存的杂志现在何处,她告诉我在河北辛集的“公木纪念馆”里。

来源:北京晚报 流程编辑:tf011